�N���V�b�N ���m�Ƃ̑����@�@2008�N5���`2024�N4��

2024/04/15 (��) �t�̃N���V�b�N�y�Ȃ̂�Ԃɂ�ݓI�l�@

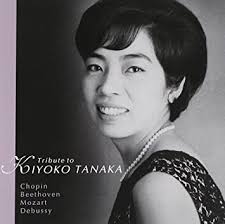

2024/03/11 (��) �����݂䂫�R���T�[�g�u�̉�VOL.1�v�`�����I���|�[�g

2024/02/15 (��) �uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ƃ����{

2024/01/17 (��) �V�N�����`���T�C�A�o����Җ]����

2023/12/10 (��) 12�� �G���`�Ⴊ���N�̊����́u���v

2023/11/15 (��) �����O�bCD�����̓^��

2023/10/12 (��) �c���\��Y����A���炩��

2023/09/10 (��) �n�������̉ĂɃE�N���C�i��z��

2023/08/16 (��) ��叫�E���R�Y�O�́u���y�݂͂�ȂƂ������v�`�������̊y�ȃA�E���E�J�E���E�g

2023/07/13 (��) ������ƕρI�H ���s�̂̉̎����낢��

2023/06/14 (��) ���n�l���A���Ɖe

2023/05/10 (��) �����I��{����ρ`�u���ԁv�Ɋ�

2023/04/05 (��) �tࣖ��`WBC�A�����Ē����݂䂫

2023/03/15 (��) ���ΐ�]�_��3�e�`�������ȕ]�_���ꂱ��

2023/02/15 (��) ���ΐ�]�_��2�e�`�u�����X�e���I�^�C�v�I��]�p

2023/01/11 (��) 2022�^2023�N�܂������y���]

2022/12/14 (��) �H�̐M�B�`�R���T�[�g2�A��

2022/11/15 (��) ���ΐ�̉��]�_����ǂ���

2022/10/12 (��) �x�[�g�[���F���A���̊y�Ȃ��Ă߂��v��

2022/09/18 (��) �x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v���l�@����

�`���R���t�b�̑�31�ԂɐG�������

2022/08/16 (��) ���R���t�b �Ռ��̃N���b�V�F���h

2022/07/26 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g2

�`�����h�q�Ƃ����d���s�A�j�X�g

2022/06/20 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g�P

�`���q�b�q�Ɠc�����q

2022/05/20 (��) �v�[�`���̃E�N���C�i�N�U�ƃV���X�^�R�[���B�`�̌�����

2022/04/23 (�y) �t�Ȃ̂ɁE�E�E�E�E

2022/03/15 (��) ���D�J���XVS�V�g�e�o���f�B

2022/02/25 (��) �k���~�G�I�����s�b�N�`�����Ƌ\�Ԃ̍ՓT

2022/01/25 (��) DIVA�}���A�E�J���X�̃I�y���̎�l��

�`�M���V���A�A�����J�A�C�^���A�A�����āu�m���}�v

2021/12/18 (�y) Come Come Everybody ���烋�C�E�A�[���X�g�����O���v��

2021/11/11 (��) MLB�A�����đ�J�ĕ��ɂ��Ďv������

2021/10/20 (��) �H�Ɏ₵������

2021/09/25 (��) �q�[ ���c�r��搶�`���� �W�i1964�N���w�ETp�j

2021/08/25 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�j�Z��KV626�`���̕�M�������߂�����

���c�r�� 1954�N���w Va �i�ꋿNo.21�f�ځj

2021/07/20 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������

���� �W 1964�N���w Tp�i�ꋿNO.20�f�ځj

2021/06/20 (��) ��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ��u���S���v�Ɓu4�̊K��v�̂��b

2021/05/20 (��) �F����F�搶�̂���

2021/04/15 (��) �}�X�^�[�Y2021 ���R�p���̏����e���l����

2021/03/20 (�y) �����炢�Ȃ� ���炪�t

2021/02/10 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������

2021/01/15 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������

2020/12/05 (�y) �`���[���[�E�p�[�J�[�`�L�u�o�[�h�v��ǂ��

2020/11/12 (��) 2020�đ哝�̑I���N�����m�I����

2020/10/10 (�y) �哝�̑I������s�v�c�̍��A�����J��T��

2020/09/05 (�y) ���{������7�N8��������� with Ray�����

2020/08/16 (��) �����A���̂��Ƃ��烏�[�O�i�[�Ɩ��t�W�ɑz����y����

2020/07/13 (��) 7���G��

�`�Ȃ����m���E�F�[�A�����ăG�����g������x�[�g�[���F���o�R�����F���܂�

2020/06/26 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X10

�`PORTRAIT OF SIDNEY BECHET�ɂ�����G�����g���̑I��

2020/05/20 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X9

�`�ēx�A����搶�Ƃ̂����A����

2020/04/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X8

�`��͂�v���R�[�v�A�����Đ��쏹�v�搶

2020/03/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X7�`����̓W���j�[�E�z�b�W�X

2020/02/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X6�`����̓V�h�j�[�E�x�V�F

2020/01/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X5

�`�삯�o�����D�Ƃ́uELLINGTON UPTOWN�v����

2019/12/15 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X4

�`�K�[�V���C���u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\��

2019/11/05 (��) �Ǔ� ���瑐�O����

2019/10/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X3

�`�A���h���E�v�����B���A�I�����[����

2019/09/22 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X2

�`�W���Y�̖��� ���[�c�@���g�����t���� �̊�

2019/08/16 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X1

�`�W���Y�̖���̓N���V�b�N�̖��Ȃ��ǂ������������H

2019/07/13 (�y) ���@��9�������}�����Ă��Ԃ��ׂ�

2019/06/25 (��) �����x���̃��c���N�A�����āA�V���������ł̒�

2019/05/25 (�y) ���z�`���O��5����

2019/04/25 (��) ���̃I�[�f�B�I�j

2019/03/31 (��) ����v���搶�̎v���o

2019/02/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ ���

2019/02/01 (��) �N�C�[���u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v���|�[�g

2019/01/20 (��) �N���N�n�G���E���y�с`�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�Ə���

2018/12/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ �O��

2018/11/25 (��) �W�l�b�g�E�k���[�^�`�H��̓V�˃��@�C�I���j�X�g���Â�

2018/10/27 (��) �X�g���f�B���@���E�X�l�@�`��ՁA���̐^��

2018/09/30 (��) �����FM���ǂ���

2018/08/31 (��) �킪����Â��

2018/05/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l2�`�G�~�[���E�x�����i�[

2018/04/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l1�`�j�R���E�e�X��

2018/03/05 (��) �����ܗ� ��l�̒��쌧�l���_���X�g�̖��ƈ�

2018/02/15 (��) �������`�j�ϓV�ڂ��烂�[�c�@���g�u�A�f���C�[�h���t�ȁv���l�@����

2018/01/15 (��) 2018�N�n�G���`�A���Q���b�`�AABC�\�z�Ȃ�

2017/12/10 (��) �ꋴ��w�I�[�P�X�g��47�N�Ԃ�̓�����

2017/11/16 (��) �J�Y�I�E�C�V�O������FM���ǂ���20���N�A�����āA���߂łƂ��ޗǂ���I

2017/10/25 (��) ���r�S���q�̎��s�`��]�����]��

2017/10/04 (��) ���r�S���q�K���̃T�v���C�Y�`�Ō�̈��̓~�X�^�[X�̏o�n��

2017/09/29 (��) ���ς�8�N�����ł���Ă���I�H�`���r�S���q�́u���̐�͏��Ă�I�v�Ɠ���

2017/09/20 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`��ҁu��F���������v

2017/09/05 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`�O�ҁu�N�����m�v�L�q�͕s���m

2017/08/15 (��) �^�Ă̖�̖��`�V�F�C�N�X�s�A ���ꂱ��

2017/07/25 (��) �ẴN���V�b�N���y�`�u�����N���V�b�N�v����

2017/07/15 (�y) �h�L�������g�`�V���[���h���E���F�[�O��K137���𖾂���

2017/06/26 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� ��ҁ`4�l�ڂ̃��i���U�͒N�H

2017/06/20 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� �O�ҁ`�B��Ă����W���R���_

2017/05/25 (��) ���{�ƃg�����v�A���߂�̂͂ǂ����H

2017/05/15 (��) �G���K�[�u���̈��A�v�ƃh���}�u���_�v�ɓZ���ʔ��b

2017/03/25 (�y) �u���Ȃ����g���v��� ����

2017/03/15 (��) 3���́u���N���v�́u����VS�N���V�b�N�v�̏t�Ό�

2017/02/25 (�y) �Ǔ� �D���O�`�̂͐S�ł���������

2017/02/15 (��) ��156�؏�܍�u���I�Ɖ����v�͂Ȃ��Ȃ��̌��삾

2017/01/25 (��) 2017�N���G���u�X�|�[�c�v�ҁ`with Ray�����

2017/01/15 (��) 2017�N���G���u���O��v�ҁ`with Ray�����

2016/12/25 (��) �{�u�E�f�B������蒆���݂䂫

2016/12/10 (�y) �ێR�O����Ǔ����t��

2016/12/05 (��) ��������̂��ƂȂǁ`with Ray�����

2016/11/15 (��) �����̃��[�O�i�[�̌�

2016/10/25 (��) �{�u�E�f�B�����̃m�[�x����܂�P��

2016/10/15 (�y) FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v

2016/09/26 (��) ��Ղ̖�`�g���E�n���N�X�Ƒ����̓^��

2016/09/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 4 �`�{���g �Z������4 �}���J�i���̊���

2016/09/07 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 3 �`�_���Ƌ��j ���ƌ|�����I�H

2016/08/31 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 2 �`���P�b�g���Z ��Ղ�5�A���|�C���g

2016/08/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 1 �`�g�c�ƈɒ������ē����ƃx���j���G�t

2016/08/10 (��) �X�R�b�`�E�E�C�X�L�[�ɂ܂��G�g�Z�g��

2016/07/25 (��) �b����`�s�m���I�A���z���̃g�̓g���`���J���̃g

2016/07/05 (��) �u�b�V���~���Y����u�_�j�[�E�{�[�C�v����������

2016/06/19 (��) �b����`�u�}�X�]�G�̓t�H�[�N���v���c�T��

2016/05/30 (��) �t�������Y �g�ēx�h�Ⴂ���炯�̉��y�u��

2016/05/15 (��) ���̒� ���L������Ă����悤�ŁI�H with Ray�����

2016/04/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�7�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����C

�Ñ��̎����Ȃ�������u���˂̉ԉŁv�͒a�����Ȃ������I�H

2016/04/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�6�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����B�t�̒u���y�Y

2016/03/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�5�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����A�Ñ��A��̂����̊ԁI

2016/03/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�4�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����@�Ñ����Ƃ����j

2016/02/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�3�`�l���ɔV���̃��j���[�A�����

2016/02/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�2�`�u�܂��������܂Łv�͈��v�I���g�̃p���f�B

2016/01/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊ԂɂP�`����Ђ�u�߂������v�͓�Ԑ���

2016/01/10 (��) ���ƃZ���X�̊��S��`�҃u�[���[�Y�̎��𓉂�

2015/12/28 (��) 2015�N�����k with Ray�����

2015/12/10 (��) �e���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂��H

2015/11/25 (��) ���E�싅�v���~�A12 ���ؐ�̔s��

2015/11/10 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 ���

2015/10/25 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 �O��

2015/10/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞�� �ŏI��`�u�����B���Łv�̌��_�Ɖ����ł̒�

2015/09/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��11�`�u�����B���Łv���܂�3�̔ł��l�@����

2015/09/10 (��) ���70�N�Ɋāi��ҁj�`��㕜���A������Jiiji�̒�

2015/08/25 (��) ���70�N�Ɋāi�O�ҁj�`���{�͂Ȃ��������̂��H

2015/08/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��10�`���[���_�[�ł͖�肠��I

2015/07/25 (�y) ���c���N�Ɏa�荞��9�`�����ς������o�C���[��

2015/07/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��8�`���ׂĂ̓��[�c�@���g�̎w��

2015/06/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��7�`�W���X�}�C���[�̎��s�͂Ȃ��N���Ă��܂����̂��H

2015/06/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��6�`�W���X�}�C���[�ő�̎��s

2015/05/25 (��) ����ł����̂� ���{�I�Iwith Ray�����

2015/05/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��5�`�u�T���N�g�D�X�vSanctus�́u�ǎ��@�~�T�v�̈��p

2015/04/29 (��) ���c���N�Ɏa�荞��4�`�u�܂̓��vLacrimosa�ɂ����郂�[�c�@���g�̎w��

2015/04/12 (��) ���c���N�Ɏa�荞��3�`�R���X�^���c�F ���̌����ȍٗ�

2015/04/01 (��) ������ƕς������̒��� with Ray �����

2015/03/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��2�`��ȎO�p�W

2015/03/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��1�`���z�ȃW���X�}�C���[

2015/02/25 (��) �A�����J���u���c���N�v�ŔƂ�����

2015/02/10 (��) �����Ƀ��N�C�G����

2015/01/25 (��) �f��u�o���N�[�o�[�̒����v�Ƒh��

2015/01/13 (��) �V�N�Ɋ� with Ray�����

2014/12/25 (��) 2014�����_����� with Ray�����

2014/12/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���11�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�b�n��3�̕s���s�u�o�b�n�̓��[�~���̐擱�t�v

2014/11/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���10�`�o�b�n��2�̕s���s�u���ϗ��v

2014/11/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���9�`�o�b�n�s���s����1�u�Έʖ@�v

2014/10/25 (�y) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���8�`�u���ɕa��Łv�̐[��

2014/10/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���7�`�ʂĂ��Ȃ��s���s

2014/09/025 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���6�`�u�����̂ق����v�Ɂu�s���s�v��T��

2014/09/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���5�`�m�Ԃɂ�����u�s���s�v�̊T�O

2014/08/05 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�������Y �ԈႢ���炯�̉��y�u��

2014/07/25 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g �ԊO�ҁ`�o���I�@���d�F�̂Ƃ�ł��Ȃ��_�]

2014/07/20 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g6 �` �h�C�c�D���Ƒ���

2014/07/13 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g5 �` �Ō�ɒ]�t�@���n�[���єz

2014/07/11 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g4 �` ��Ƃ̓_�r�h���C�X

2014/07/08 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g3 �` �x�X�g4�o����

2014/06/30 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g2 �` �O���[�v���[�O�Ɉٕ�

2014/06/26 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g1 �` ���{�I���Jiiji�̒�

2014/06/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���4�`�u�����̂ق����v�Ɍ���Βu Contraposition �̖�

2014/06/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���3�`J.S.�o�b�n �V�����g���[�̈ӎ�

2014/05/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���2�`�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�Ɍ���F����

2014/05/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���1�`�m�Ԃ̉F����

2014/04/15 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����7�`�����ȉƂ̘_�]

2014/04/01 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����6�`�q�[ �_�R�T�m�l

2014/03/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�Ȃ̂�

2014/03/11 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����5�`�t�B�N�T�[X�̑���

2014/03/01 (�y) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����u�ŏI��v�`���ؐ��i�͂Ƃ�ł��Ȃ�

2014/02/25 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����3�`�����r�̑O�㖢���̐�����

2014/02/20 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����2�`�{���ɒm��Ȃ������̂��H

2014/02/16 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����P�`��O���̎���

2014/02/10 (��) Jiiiji�̂Ԃ₫�`�t�ĂԃN���V�b�N

2014/01/25 (�y) �N���E�f�B�I�E�A�o�h�Ǔ�

2014/01/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�G���^����

2014/01/10 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�X�|�[�c��

2013/12/15 (��) �b����`Global�N���X�}�XSongs

2013/12/05 (��) �ӏH�f�́`���N�̏H�͉�A���e�[�}

2013/11/20 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊��2�`�u�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I���Y�v

2013/11/10 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊�ՂP�`����́u�X�C�[�g��L�������C���v����n�܂���

2013/10/31 (��) �b����`�V��S�g����

2013/10/25 (��) �b����`�u�x�[�g�[���F���ƃx�[�g�z�[�t�F���v

2013/10/10 (��) ���I�u���R�����_�v�ŏI��`����ɎE���ꂽ���R�葥

2013/09/15 (��) �b����`�ˑR�̑������

2013/09/02 (��) �b����`�u�������ʁv���ς�

2013/08/25 (��) ���I�u���R�����_�v5�`���������̏

2013/08/10 (�y) ���I�u���R�����_�v4�`����̘b ���

2013/07/22 (��) �b����`�f��u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�v������

2013/07/20 (�y) �b����`�T�v���C�Y�A���̃R���T�[�g

2013/07/17 (��) �b����`�\�����G���蕱���L

2013/07/10 (��) ���I�u���R�����_�v3�`����̘b �O��

2013/06/25 (��) ���I�u���R�����_�v2�`�Ɛl�̍s����ǂ�

2013/06/10 (��) ���I�u���R�����_�v1�`�����̖{���Ƃ���܂�

2013/05/25 (��) �b����`���O��G�߂�

2013/05/15 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��12�`���{�����u���[�c�@���g�̔��y�v��ǂ��

2013/04/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��11�`���R�E�߂́u���J�v�̒��ɐ����Ă���

2013/04/15 (��) �b����`���N�̃}�X�^�[�Y�͓����15�ԃ^�C�K�[�̑�3�łŏI�����

2013/04/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��10�`���[�c�@���g�ɍ��R�E�߂��~�ՁI

2013/03/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��9�`�E�B�[���ł̍ĉ�Ɓu���J�v�ւ̒���

2013/03/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��8�`�t���[���C�\���ւ̓���

2013/02/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��7�`�l���ő�̓]�@

2013/02/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��6�`�~�����w������E�B�[����

2013/01/31 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��5�`�V�J�l�[�_�[�Ƃ����j

2013/01/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��4�`���[�c�@���g�ƃE�R���h�m�̐ړ_

2012/12/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��3�`�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�Ƃ����@����

2012/12/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��2�`���[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h��

2012/11/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��1�`�^�~�[�m�͍��R�E�߂��H

2012/11/05 (��) ���G���Ō�̑䎌�Ɍ����܂����킯

2012/10/25 (��) ���A���Y����胊���V�Y���`�u���Ȃ��ցv���ςēǂ��

2012/10/20 (�y) ����t���Ɛ�t���ƃm�[�x���܂� �����āA�R������

2012/10/05 (��) ��t���̐^���`����͓c���p�h�̕s�p�ӂȔ�������n�܂���

2012/09/05 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�E

2012/08/25 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�D

2012/08/15 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�C

2012/08/13 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�B

2012/08/10 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�A

2012/08/07 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�@

2012/07/25 (��) ���̒��̒����݂䂫5�|�����݂䂫�́g���́h�ł���4

2012/07/10 (��) ���̒��̒����݂䂫4�|�����݂䂫��"����"�ł���3

2012/06/27 (��) �b����`�g���X�s�[�J�[�Ȃ�

2012/05/31 (��) �b����`���O��G�߂̒���

2012/05/20 (��) ���̒��̒����݂䂫3�|�����݂䂫��"����"�ł���2

2012/05/10 (��) ���̒��̒����݂䂫2�|�����݂䂫��"����"�ł���1

2012/04/20 (��) ���̒��̒����݂䂫�P�`���I�ꌳ�I�����݂䂫�_

2012/04/05 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��D �L�҉�����̐^��

2012/03/20 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��C ��ƂƂ��Ă̐Ό��T���Y

2012/03/10 (�y) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��B�u���v��ǂ��

2012/03/01 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��A�u�|�g�X���C���̏M�vVS�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v

2012/02/20 (��) �T��Łu�����̋L�v

2012/02/15 (��) �ً}�Ք��I������̊H��܍�i���l����

2012/02/10 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��@�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�̖ʔ���

2012/02/05 (��) FM����

2012/01/25 (��) ���V���� ���{�̕�

2012/01/10 (��) �b����`2012�V�N�G��

2011/12/25 (��) �b����`2011���N�����s��

2011/12/05 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����31�|40

2011/11/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����21�|30

2011/11/15 (��) �b����`�����E�����̃V���[�x���g���V�˘_

2011/10/31 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����11�|20

2011/10/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����1�|10

2011/10/13 (��) �u���Ɂv���Ɋ���

2011/09/30 (��) �u���[�����C�v�́u�t�̖��v���琶�܂ꂽ

2011/09/20 (��) �u�����̉́v����

2011/09/11 (��) �u�~�̗��v����

2011/08/31 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�2

2011/08/25 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�1

2011/08/15 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`���a���̊�

2011/07/31 (��) �b����`�Ƃ�ł��Ȃ��T�b�J�[�_

2011/07/25 (��) �b����`�u�Ȃł����W���p���v�N�����m�I����

2011/07/10 (��) �b����`�u�V�F�G���U�[�h�v�ɂ܂��G�g�Z�g��

2011/06/30 (��) ��k�Вf�́m9�n �����̒��� ��

2011/06/20 (��) ��k�Вf�́m8�n�͂��I���y�̗́`�C�O�A�[�e�B�X�g��

2011/06/05 (��) ��k�Вf�́m7�n�Ԏq�̓����ŗx�������

2011/05/25 (��) ��k�Вf�́m6�n�����}��A���Ɍ�����؍����͂Ȃ�

2011/05/20 (��) ��k�Вf�́m5�n�����l��Ղ��s�K

2011/05/12 (��) ��k�Вf�́m�ԊO�ҁn ���k�ɕ�����A�_�[�W��

2011/05/09 (��) ��k�Вf�́m4�n �G�l���M�[����̐����������

2011/04/30 (�y) ��k�Вf�́m3�n �������ǂ�����

2011/04/25 (��) ��k�Вf�́m2�n �������̂͐l��

2011/04/20 (��) ��k�Вf�́m�P�n �z��O�͒p

�@2011/03/23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X��21 �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v14

2024/03/11 (��) �����݂䂫�R���T�[�g�u�̉�VOL.1�v�`�����I���|�[�g

2024/02/15 (��) �uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ƃ����{

2024/01/17 (��) �V�N�����`���T�C�A�o����Җ]����

2023/12/10 (��) 12�� �G���`�Ⴊ���N�̊����́u���v

2023/11/15 (��) �����O�bCD�����̓^��

2023/10/12 (��) �c���\��Y����A���炩��

2023/09/10 (��) �n�������̉ĂɃE�N���C�i��z��

2023/08/16 (��) ��叫�E���R�Y�O�́u���y�݂͂�ȂƂ������v�`�������̊y�ȃA�E���E�J�E���E�g

2023/07/13 (��) ������ƕρI�H ���s�̂̉̎����낢��

2023/06/14 (��) ���n�l���A���Ɖe

2023/05/10 (��) �����I��{����ρ`�u���ԁv�Ɋ�

2023/04/05 (��) �tࣖ��`WBC�A�����Ē����݂䂫

2023/03/15 (��) ���ΐ�]�_��3�e�`�������ȕ]�_���ꂱ��

2023/02/15 (��) ���ΐ�]�_��2�e�`�u�����X�e���I�^�C�v�I��]�p

2023/01/11 (��) 2022�^2023�N�܂������y���]

2022/12/14 (��) �H�̐M�B�`�R���T�[�g2�A��

2022/11/15 (��) ���ΐ�̉��]�_����ǂ���

2022/10/12 (��) �x�[�g�[���F���A���̊y�Ȃ��Ă߂��v��

2022/09/18 (��) �x�[�g�[���F���́u�s�ł̗��l�v���l�@����

�`���R���t�b�̑�31�ԂɐG�������

2022/08/16 (��) ���R���t�b �Ռ��̃N���b�V�F���h

2022/07/26 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g2

�`�����h�q�Ƃ����d���s�A�j�X�g

2022/06/20 (��) �V���p���E�R���N�[���ɂ܂����{�l�����s�A�j�X�g�P

�`���q�b�q�Ɠc�����q

2022/05/20 (��) �v�[�`���̃E�N���C�i�N�U�ƃV���X�^�R�[���B�`�̌�����

2022/04/23 (�y) �t�Ȃ̂ɁE�E�E�E�E

2022/03/15 (��) ���D�J���XVS�V�g�e�o���f�B

2022/02/25 (��) �k���~�G�I�����s�b�N�`�����Ƌ\�Ԃ̍ՓT

2022/01/25 (��) DIVA�}���A�E�J���X�̃I�y���̎�l��

�`�M���V���A�A�����J�A�C�^���A�A�����āu�m���}�v

2021/12/18 (�y) Come Come Everybody ���烋�C�E�A�[���X�g�����O���v��

2021/11/11 (��) MLB�A�����đ�J�ĕ��ɂ��Ďv������

2021/10/20 (��) �H�Ɏ₵������

2021/09/25 (��) �q�[ ���c�r��搶�`���� �W�i1964�N���w�ETp�j

2021/08/25 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�j�Z��KV626�`���̕�M�������߂�����

���c�r�� 1954�N���w Va �i�ꋿNo.21�f�ځj

2021/07/20 (��) ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɂ�����W���X�}�C���[�ő�̃~�X������

���� �W 1964�N���w Tp�i�ꋿNO.20�f�ځj

2021/06/20 (��) ��_�^�C�K�[�X�̔w�ԍ��u���S���v�Ɓu4�̊K��v�̂��b

2021/05/20 (��) �F����F�搶�̂���

2021/04/15 (��) �}�X�^�[�Y2021 ���R�p���̏����e���l����

2021/03/20 (�y) �����炢�Ȃ� ���炪�t

2021/02/10 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������

2021/01/15 (��) �Ǔ��`�Ȃ��ɂ��炳��ւ̎��I���N�C�G������

2020/12/05 (�y) �`���[���[�E�p�[�J�[�`�L�u�o�[�h�v��ǂ��

2020/11/12 (��) 2020�đ哝�̑I���N�����m�I����

2020/10/10 (�y) �哝�̑I������s�v�c�̍��A�����J��T��

2020/09/05 (�y) ���{������7�N8��������� with Ray�����

2020/08/16 (��) �����A���̂��Ƃ��烏�[�O�i�[�Ɩ��t�W�ɑz����y����

2020/07/13 (��) 7���G��

�`�Ȃ����m���E�F�[�A�����ăG�����g������x�[�g�[���F���o�R�����F���܂�

2020/06/26 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X10

�`PORTRAIT OF SIDNEY BECHET�ɂ�����G�����g���̑I��

2020/05/20 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X9

�`�ēx�A����搶�Ƃ̂����A����

2020/04/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X8

�`��͂�v���R�[�v�A�����Đ��쏹�v�搶

2020/03/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X7�`����̓W���j�[�E�z�b�W�X

2020/02/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X6�`����̓V�h�j�[�E�x�V�F

2020/01/25 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X5

�`�삯�o�����D�Ƃ́uELLINGTON UPTOWN�v����

2019/12/15 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X4

�`�K�[�V���C���u���v�\�f�B�E�C���E�u���[�v�̍\��

2019/11/05 (��) �Ǔ� ���瑐�O����

2019/10/25 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X3

�`�A���h���E�v�����B���A�I�����[����

2019/09/22 (��) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X2

�`�W���Y�̖��� ���[�c�@���g�����t���� �̊�

2019/08/16 (�y) 626�ɓZ���u���E�j�[�ƃA�}�f�E�X1

�`�W���Y�̖���̓N���V�b�N�̖��Ȃ��ǂ������������H

2019/07/13 (�y) ���@��9�������}�����Ă��Ԃ��ׂ�

2019/06/25 (��) �����x���̃��c���N�A�����āA�V���������ł̒�

2019/05/25 (�y) ���z�`���O��5����

2019/04/25 (��) ���̃I�[�f�B�I�j

2019/03/31 (��) ����v���搶�̎v���o

2019/02/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ ���

2019/02/01 (��) �N�C�[���u�{�w�~�A���E���v�\�f�B�v���|�[�g

2019/01/20 (��) �N���N�n�G���E���y�с`�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�Ə���

2018/12/25 (��) NHK��̓h���}�u�����ǂ�v���I����ā`�N�����m�I���������_ �O��

2018/11/25 (��) �W�l�b�g�E�k���[�^�`�H��̓V�˃��@�C�I���j�X�g���Â�

2018/10/27 (��) �X�g���f�B���@���E�X�l�@�`��ՁA���̐^��

2018/09/30 (��) �����FM���ǂ���

2018/08/31 (��) �킪����Â��

2018/05/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l2�`�G�~�[���E�x�����i�[

2018/04/25 (��) �G�W�\���𗽉킵���m��ꂴ��̐l1�`�j�R���E�e�X��

2018/03/05 (��) �����ܗ� ��l�̒��쌧�l���_���X�g�̖��ƈ�

2018/02/15 (��) �������`�j�ϓV�ڂ��烂�[�c�@���g�u�A�f���C�[�h���t�ȁv���l�@����

2018/01/15 (��) 2018�N�n�G���`�A���Q���b�`�AABC�\�z�Ȃ�

2017/12/10 (��) �ꋴ��w�I�[�P�X�g��47�N�Ԃ�̓�����

2017/11/16 (��) �J�Y�I�E�C�V�O������FM���ǂ���20���N�A�����āA���߂łƂ��ޗǂ���I

2017/10/25 (��) ���r�S���q�̎��s�`��]�����]��

2017/10/04 (��) ���r�S���q�K���̃T�v���C�Y�`�Ō�̈��̓~�X�^�[X�̏o�n��

2017/09/29 (��) ���ς�8�N�����ł���Ă���I�H�`���r�S���q�́u���̐�͏��Ă�I�v�Ɠ���

2017/09/20 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`��ҁu��F���������v

2017/09/05 (��) ��Cafe ELGAR�X�傩��̃��[����ǂ�Ł`�O�ҁu�N�����m�v�L�q�͕s���m

2017/08/15 (��) �^�Ă̖�̖��`�V�F�C�N�X�s�A ���ꂱ��

2017/07/25 (��) �ẴN���V�b�N���y�`�u�����N���V�b�N�v����

2017/07/15 (�y) �h�L�������g�`�V���[���h���E���F�[�O��K137���𖾂���

2017/06/26 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� ��ҁ`4�l�ڂ̃��i���U�͒N�H

2017/06/20 (��) ���i���U500�N�ڂ̐^�� �O�ҁ`�B��Ă����W���R���_

2017/05/25 (��) ���{�ƃg�����v�A���߂�̂͂ǂ����H

2017/05/15 (��) �G���K�[�u���̈��A�v�ƃh���}�u���_�v�ɓZ���ʔ��b

2017/03/25 (�y) �u���Ȃ����g���v��� ����

2017/03/15 (��) 3���́u���N���v�́u����VS�N���V�b�N�v�̏t�Ό�

2017/02/25 (�y) �Ǔ� �D���O�`�̂͐S�ł���������

2017/02/15 (��) ��156�؏�܍�u���I�Ɖ����v�͂Ȃ��Ȃ��̌��삾

2017/01/25 (��) 2017�N���G���u�X�|�[�c�v�ҁ`with Ray�����

2017/01/15 (��) 2017�N���G���u���O��v�ҁ`with Ray�����

2016/12/25 (��) �{�u�E�f�B������蒆���݂䂫

2016/12/10 (�y) �ێR�O����Ǔ����t��

2016/12/05 (��) ��������̂��ƂȂǁ`with Ray�����

2016/11/15 (��) �����̃��[�O�i�[�̌�

2016/10/25 (��) �{�u�E�f�B�����̃m�[�x����܂�P��

2016/10/15 (�y) FM���ǂ���u�����N���V�b�N�v

2016/09/26 (��) ��Ղ̖�`�g���E�n���N�X�Ƒ����̓^��

2016/09/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 4 �`�{���g �Z������4 �}���J�i���̊���

2016/09/07 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 3 �`�_���Ƌ��j ���ƌ|�����I�H

2016/08/31 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 2 �`���P�b�g���Z ��Ղ�5�A���|�C���g

2016/08/25 (��) ���I�ܗւ���j�Ŏa�� 1 �`�g�c�ƈɒ������ē����ƃx���j���G�t

2016/08/10 (��) �X�R�b�`�E�E�C�X�L�[�ɂ܂��G�g�Z�g��

2016/07/25 (��) �b����`�s�m���I�A���z���̃g�̓g���`���J���̃g

2016/07/05 (��) �u�b�V���~���Y����u�_�j�[�E�{�[�C�v����������

2016/06/19 (��) �b����`�u�}�X�]�G�̓t�H�[�N���v���c�T��

2016/05/30 (��) �t�������Y �g�ēx�h�Ⴂ���炯�̉��y�u��

2016/05/15 (��) ���̒� ���L������Ă����悤�ŁI�H with Ray�����

2016/04/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�7�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����C

�Ñ��̎����Ȃ�������u���˂̉ԉŁv�͒a�����Ȃ������I�H

2016/04/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�6�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����B�t�̒u���y�Y

2016/03/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�5�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����A�Ñ��A��̂����̊ԁI

2016/03/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�4�`�u���˂̉ԉŁv�a��㊙����@�Ñ����Ƃ����j

2016/02/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�3�`�l���ɔV���̃��j���[�A�����

2016/02/10 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊Ԃ�2�`�u�܂��������܂Łv�͈��v�I���g�̃p���f�B

2016/01/25 (��) �p�N���ƃI���W�i���̊ԂɂP�`����Ђ�u�߂������v�͓�Ԑ���

2016/01/10 (��) ���ƃZ���X�̊��S��`�҃u�[���[�Y�̎��𓉂�

2015/12/28 (��) 2015�N�����k with Ray�����

2015/12/10 (��) �e���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂��H

2015/11/25 (��) ���E�싅�v���~�A12 ���ؐ�̔s��

2015/11/10 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 ���

2015/10/25 (��) �o�[���X�^�C����NYP 2�̌��z�����Ȃ̔閧 �O��

2015/10/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞�� �ŏI��`�u�����B���Łv�̌��_�Ɖ����ł̒�

2015/09/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��11�`�u�����B���Łv���܂�3�̔ł��l�@����

2015/09/10 (��) ���70�N�Ɋāi��ҁj�`��㕜���A������Jiiji�̒�

2015/08/25 (��) ���70�N�Ɋāi�O�ҁj�`���{�͂Ȃ��������̂��H

2015/08/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��10�`���[���_�[�ł͖�肠��I

2015/07/25 (�y) ���c���N�Ɏa�荞��9�`�����ς������o�C���[��

2015/07/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��8�`���ׂĂ̓��[�c�@���g�̎w��

2015/06/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��7�`�W���X�}�C���[�̎��s�͂Ȃ��N���Ă��܂����̂��H

2015/06/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��6�`�W���X�}�C���[�ő�̎��s

2015/05/25 (��) ����ł����̂� ���{�I�Iwith Ray�����

2015/05/15 (��) ���c���N�Ɏa�荞��5�`�u�T���N�g�D�X�vSanctus�́u�ǎ��@�~�T�v�̈��p

2015/04/29 (��) ���c���N�Ɏa�荞��4�`�u�܂̓��vLacrimosa�ɂ����郂�[�c�@���g�̎w��

2015/04/12 (��) ���c���N�Ɏa�荞��3�`�R���X�^���c�F ���̌����ȍٗ�

2015/04/01 (��) ������ƕς������̒��� with Ray �����

2015/03/25 (��) ���c���N�Ɏa�荞��2�`��ȎO�p�W

2015/03/10 (��) ���c���N�Ɏa�荞��1�`���z�ȃW���X�}�C���[

2015/02/25 (��) �A�����J���u���c���N�v�ŔƂ�����

2015/02/10 (��) �����Ƀ��N�C�G����

2015/01/25 (��) �f��u�o���N�[�o�[�̒����v�Ƒh��

2015/01/13 (��) �V�N�Ɋ� with Ray�����

2014/12/25 (��) 2014�����_����� with Ray�����

2014/12/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���11�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�b�n��3�̕s���s�u�o�b�n�̓��[�~���̐擱�t�v

2014/11/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���10�`�o�b�n��2�̕s���s�u���ϗ��v

2014/11/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���9�`�o�b�n�s���s����1�u�Έʖ@�v

2014/10/25 (�y) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���8�`�u���ɕa��Łv�̐[��

2014/10/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���7�`�ʂĂ��Ȃ��s���s

2014/09/025 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���6�`�u�����̂ق����v�Ɂu�s���s�v��T��

2014/09/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���5�`�m�Ԃɂ�����u�s���s�v�̊T�O

2014/08/05 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�������Y �ԈႢ���炯�̉��y�u��

2014/07/25 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g �ԊO�ҁ`�o���I�@���d�F�̂Ƃ�ł��Ȃ��_�]

2014/07/20 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g6 �` �h�C�c�D���Ƒ���

2014/07/13 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g5 �` �Ō�ɒ]�t�@���n�[���єz

2014/07/11 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g4 �` ��Ƃ̓_�r�h���C�X

2014/07/08 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g3 �` �x�X�g4�o����

2014/06/30 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g2 �` �O���[�v���[�O�Ɉٕ�

2014/06/26 (��) 2014�u���W���E���[���h�J�b�v�E���|�[�g1 �` ���{�I���Jiiji�̒�

2014/06/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���4�`�u�����̂ق����v�Ɍ���Βu Contraposition �̖�

2014/06/10 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���3�`J.S.�o�b�n �V�����g���[�̈ӎ�

2014/05/25 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���2�`�u�S�[���h�x���N�ϑt�ȁv�Ɍ���F����

2014/05/05 (��) �m�Ԃƃo�b�n�F��i�ɐ��ދ��ʐ��̌���1�`�m�Ԃ̉F����

2014/04/15 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����7�`�����ȉƂ̘_�]

2014/04/01 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����6�`�q�[ �_�R�T�m�l

2014/03/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�t�Ȃ̂�

2014/03/11 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����5�`�t�B�N�T�[X�̑���

2014/03/01 (�y) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����u�ŏI��v�`���ؐ��i�͂Ƃ�ł��Ȃ�

2014/02/25 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����3�`�����r�̑O�㖢���̐�����

2014/02/20 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����2�`�{���ɒm��Ȃ������̂��H

2014/02/16 (��) �����̃y�e���t�E�����͓�����l�@����P�`��O���̎���

2014/02/10 (��) Jiiiji�̂Ԃ₫�`�t�ĂԃN���V�b�N

2014/01/25 (�y) �N���E�f�B�I�E�A�o�h�Ǔ�

2014/01/20 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�G���^����

2014/01/10 (��) Jiiji�̂Ԃ₫�`�N���N�n�X�|�[�c��

2013/12/15 (��) �b����`Global�N���X�}�XSongs

2013/12/05 (��) �ӏH�f�́`���N�̏H�͉�A���e�[�}

2013/11/20 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊��2�`�u�E�B�[�E�A�[�E�U�E�`�����s�I���Y�v

2013/11/10 (��) �㌴�_�����{�X�g���̊�ՂP�`����́u�X�C�[�g��L�������C���v����n�܂���

2013/10/31 (��) �b����`�V��S�g����

2013/10/25 (��) �b����`�u�x�[�g�[���F���ƃx�[�g�z�[�t�F���v

2013/10/10 (��) ���I�u���R�����_�v�ŏI��`����ɎE���ꂽ���R�葥

2013/09/15 (��) �b����`�ˑR�̑������

2013/09/02 (��) �b����`�u�������ʁv���ς�

2013/08/25 (��) ���I�u���R�����_�v5�`���������̏

2013/08/10 (�y) ���I�u���R�����_�v4�`����̘b ���

2013/07/22 (��) �b����`�f��u25�N�ڂ̌��y�l�d�t�v������

2013/07/20 (�y) �b����`�T�v���C�Y�A���̃R���T�[�g

2013/07/17 (��) �b����`�\�����G���蕱���L

2013/07/10 (��) ���I�u���R�����_�v3�`����̘b �O��

2013/06/25 (��) ���I�u���R�����_�v2�`�Ɛl�̍s����ǂ�

2013/06/10 (��) ���I�u���R�����_�v1�`�����̖{���Ƃ���܂�

2013/05/25 (��) �b����`���O��G�߂�

2013/05/15 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��12�`���{�����u���[�c�@���g�̔��y�v��ǂ��

2013/04/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��11�`���R�E�߂́u���J�v�̒��ɐ����Ă���

2013/04/15 (��) �b����`���N�̃}�X�^�[�Y�͓����15�ԃ^�C�K�[�̑�3�łŏI�����

2013/04/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��10�`���[�c�@���g�ɍ��R�E�߂��~�ՁI

2013/03/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��9�`�E�B�[���ł̍ĉ�Ɓu���J�v�ւ̒���

2013/03/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��8�`�t���[���C�\���ւ̓���

2013/02/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��7�`�l���ő�̓]�@

2013/02/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��6�`�~�����w������E�B�[����

2013/01/31 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��5�`�V�J�l�[�_�[�Ƃ����j

2013/01/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��4�`���[�c�@���g�ƃE�R���h�m�̐ړ_

2012/12/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��3�`�u�e�B�g�X�E�E�R���h�m�v�Ƃ����@����

2012/12/10 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��2�`���[�c�@���g�ƃ~�q���G���E�n�C�h��

2012/11/25 (��) �u���J�v�ƍ��R�E��1�`�^�~�[�m�͍��R�E�߂��H

2012/11/05 (��) ���G���Ō�̑䎌�Ɍ����܂����킯

2012/10/25 (��) ���A���Y����胊���V�Y���`�u���Ȃ��ցv���ςēǂ��

2012/10/20 (�y) ����t���Ɛ�t���ƃm�[�x���܂� �����āA�R������

2012/10/05 (��) ��t���̐^���`����͓c���p�h�̕s�p�ӂȔ�������n�܂���

2012/09/05 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�E

2012/08/25 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�D

2012/08/15 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�C

2012/08/13 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�B

2012/08/10 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�A

2012/08/07 (��) �����h���ܗ�2012�^�ӊO���Ɨ��j��ڂ̃I�����s�b�N�@

2012/07/25 (��) ���̒��̒����݂䂫5�|�����݂䂫�́g���́h�ł���4

2012/07/10 (��) ���̒��̒����݂䂫4�|�����݂䂫��"����"�ł���3

2012/06/27 (��) �b����`�g���X�s�[�J�[�Ȃ�

2012/05/31 (��) �b����`���O��G�߂̒���

2012/05/20 (��) ���̒��̒����݂䂫3�|�����݂䂫��"����"�ł���2

2012/05/10 (��) ���̒��̒����݂䂫2�|�����݂䂫��"����"�ł���1

2012/04/20 (��) ���̒��̒����݂䂫�P�`���I�ꌳ�I�����݂䂫�_

2012/04/05 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��D �L�҉�����̐^��

2012/03/20 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��C ��ƂƂ��Ă̐Ό��T���Y

2012/03/10 (�y) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��B�u���v��ǂ��

2012/03/01 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��A�u�|�g�X���C���̏M�vVS�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v

2012/02/20 (��) �T��Łu�����̋L�v

2012/02/15 (��) �ً}�Ք��I������̊H��܍�i���l����

2012/02/10 (��) �ɉ��I�H��܍�Ɠc���T��@�u�_�l�̂��Ȃ����{�V���[�Y�v�̖ʔ���

2012/02/05 (��) FM����

2012/01/25 (��) ���V���� ���{�̕�

2012/01/10 (��) �b����`2012�V�N�G��

2011/12/25 (��) �b����`2011���N�����s��

2011/12/05 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����31�|40

2011/11/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����21�|30

2011/11/15 (��) �b����`�����E�����̃V���[�x���g���V�˘_

2011/10/31 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����11�|20

2011/10/25 (��) �u���ɂ̃V���[�x���g�̋ȏW�v�L���v�V����1�|10

2011/10/13 (��) �u���Ɂv���Ɋ���

2011/09/30 (��) �u���[�����C�v�́u�t�̖��v���琶�܂ꂽ

2011/09/20 (��) �u�����̉́v����

2011/09/11 (��) �u�~�̗��v����

2011/08/31 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�2

2011/08/25 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`�s���a���̊�1

2011/08/15 (��) �u����Ȃ�h�r���b�V�[�v��ǂ�Ł`���a���̊�

2011/07/31 (��) �b����`�Ƃ�ł��Ȃ��T�b�J�[�_

2011/07/25 (��) �b����`�u�Ȃł����W���p���v�N�����m�I����

2011/07/10 (��) �b����`�u�V�F�G���U�[�h�v�ɂ܂��G�g�Z�g��

2011/06/30 (��) ��k�Вf�́m9�n �����̒��� ��

2011/06/20 (��) ��k�Вf�́m8�n�͂��I���y�̗́`�C�O�A�[�e�B�X�g��

2011/06/05 (��) ��k�Вf�́m7�n�Ԏq�̓����ŗx�������

2011/05/25 (��) ��k�Вf�́m6�n�����}��A���Ɍ�����؍����͂Ȃ�

2011/05/20 (��) ��k�Вf�́m5�n�����l��Ղ��s�K

2011/05/12 (��) ��k�Вf�́m�ԊO�ҁn ���k�ɕ�����A�_�[�W��

2011/05/09 (��) ��k�Вf�́m4�n �G�l���M�[����̐����������

2011/04/30 (�y) ��k�Вf�́m3�n �������ǂ�����

2011/04/25 (��) ��k�Вf�́m2�n �������̂͐l��

2011/04/20 (��) ��k�Вf�́m�P�n �z��O�͒p

���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@�ŏI��

�@2011/03/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևS �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v13

���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����4��

�@2011/02/25 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևR �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v12

���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����3��

�@2011/02/15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևQ �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v11

���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����2��

�@2011/02/05 (�y) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևP �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v10

���u�҉��y�t�v�̒����ɂ��������ɁA�����ċ^��𓊂���@����1��

2011/01/20 (��) �b����\�\�n�f�W���̌��p

2011/01/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևO �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v9���������Ȃ��̂����̖{�́I��

�@2010/12/25 (�y) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևN �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v8

2011/01/20 (��) �b����\�\�n�f�W���̌��p

2011/01/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևO �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v9���������Ȃ��̂����̖{�́I��

���u�Ō�̈�t�v�́u�Ō�̊�]�v���ׁ[�X�@�̍�����

2010/12/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևM �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v7 ���V���[�x���g�ƃI�[�E�w�����[��

2010/11/29 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևL �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v6 ���u�~�̗��v�͖l�̕��g��

2010/11/19 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևK�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v5 ������ł��ׂĂ��ǂ߂��I��

2010/11/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևJ�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v4 ���V���|�x���g�˘f����

2010/10/28 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևI�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v3 ���~�����[���Ԍ���̐^����

2010/10/18 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևH�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v 2���u�E�C�v�ɂ�����~�����[�̎��

2010/10/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևG�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v�P���ȏ��̓䁄

2010/09/22 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևF�@�����̃����E�����6�u�����Ɍ��ЂɂȂ�Ȃ��ŁI�v

2010/09/03 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևE�@�����̃����E�����5�u�ّ��͋֕��v

2010/08/23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևD�@�����̃����E�����4�u���v�͓݊��H

2010/08/09 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևC�`�t�F���V�e�B�E���b�g

2010/07/26 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևB�`�@�����̃����E�����3�u�ЂƂ܂� 3��̋ȏW�ȊO�ցv

2010/07/15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևA�`�@�����̃����E�����2�u�܂̉J�v

2010/07/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�և@�`�@�����̃����E�����P�u�O��̋ȏW�v

2010/06/24 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ց`�v�����[�O

2010/06/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��19�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�A

2010/05/30 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��18�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�@

2010/05/10 (��) �V���p�����a200�N �ƒf�ƕΌ��ɂ�鋆�ɂ̃R���s���[�V����

2010/04/22 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��17�`�u�����f���ƃ|���[�j3

2010/04/14 (��) �f��u�h���E�W�����@���j�v�`�V�ˌ���Ƃƃ��[�c�@���g�̏o� ���ς�

2010/04/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��16�`�u�����f���ƃ|���[�j2

2010/03/31 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��15�`�u�����f���ƃ|���[�j1

2010/03/21 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��14�`���c���q�̐����V���[�x���g2

2010/03/11 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��13�`���c���q�̐����V���[�x���g1

2010/02/24 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��12�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�C

2010/02/15 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��11�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�B

2010/01/29 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��10�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�A

2010/01/20 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��9�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�@

2010/01/11 (��) �i�����ƃ��q�e��

2009/12/25 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��8�`�~�T�ȑ�6��

2009/12/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂV�`���͂Ȃ��

2009/11/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��6�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�E

2009/11/16 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��5�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�D

2009/11/06 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��4�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�C

2009/10/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��3�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�B

2009/10/17 (�y) �V���[�x���g1828�N�̊��2�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�A

2009/10/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂP�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�@

2009/09/29 (��) Romance�ւ̗U���G�u�u���[���X�̓����c���D���H�v

2009/09/21 (��) Romance�ւ̗U���F�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����5

2009/09/16 (��) Romance�ւ̗U���E�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����4

2009/08/31 (��) Romance�ւ̗U���D�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����3

2009/08/24 (��) Romance�ւ̗U���C�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����2

2009/08/17 (��) Romance�ւ̗U���B�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v���̂P

2009/08/03 (��) Romance�ւ̗U���A�u�h���j�R�E�X�J�����b�e�B��J�DS�D�o�b�n�͓����̍��v

2009/07/20 (��) Romance�ւ̗U���@�u�Z�U�[���E�t�����N��̊�v

2009/06/29 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�R

2009/06/22 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�Q

2009/06/15 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�P

2009/06/01 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�ŏI��

2009/05/25 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�W

2009/05/18 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�V

2009/05/11 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�U

2009/04/27 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�T

2009/04/13 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�S

2009/04/06 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�R

2009/03/30 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�Q

2009/03/21 (�y) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�P

2009/03/09 (��) �b����\�\�`���C5

2009/03/02 (��) �b����\�\�u�t�B�K���̌����v�^���̎p ����k

2009/02/23 (��) �b����\�\������x�g�c�G�a���a��

2009/02/09 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�ŏI��

2009/02/02 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�V

2009/01/26 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�U

2009/01/19 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�T

2009/01/12 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�S

2008/12/29 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�R

2008/12/22 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�Q

2008/12/15 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�P

2008/12/01 (��) �P�l�f�B�Ǔ� ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɓZ���Έ�G�ƌܖ��N�S

2008/11/17 (��) �Έ�G�̂��̈ꖇ���I

2008/11/10 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�V���G�s���[�O

2008/10/27 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�U

2008/10/13 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�T

2008/10/06 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�S

2008/09/29 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�R

2008/09/22 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�Q

2008/09/15 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�P

2008/09/01 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�Q

2008/08/25 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�P

2008/08/11 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\�G�s���[�O

2008/08/04 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂Q

2008/07/29 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂P

2008/07/14 (��) ���E�n�C�t�F�b�c�̍ė�

2008/07/07 (��) �n�C�t�F�b�c�̍ė�

2008/06/30 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�ŏI��

2008/06/23 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�U

2008/06/16 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�T

2008/06/09 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�S

2008/06/02 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�R

2008/05/26 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�Q

2008/05/21 (��) �u�t�B�K���̌����v�`3�l�̕��_�����Y��Ղ̌���

2008/05/19 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�P

2008/05/12 (��) �N���V�b�N ���m�Ƃ̑����\�\�v�����[�O

2010/12/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևM �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v7 ���V���[�x���g�ƃI�[�E�w�����[��

2010/11/29 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևL �Ȃ�Ă������āu�~�̗��v6 ���u�~�̗��v�͖l�̕��g��

2010/11/19 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևK�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v5 ������ł��ׂĂ��ǂ߂��I��

2010/11/10 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևJ�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v4 ���V���|�x���g�˘f����

2010/10/28 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևI�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v3 ���~�����[���Ԍ���̐^����

2010/10/18 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևH�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v 2���u�E�C�v�ɂ�����~�����[�̎��

2010/10/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևG�Ȃ�Ă������āu�~�̗��v�P���ȏ��̓䁄

2010/09/22 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևF�@�����̃����E�����6�u�����Ɍ��ЂɂȂ�Ȃ��ŁI�v

2010/09/03 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևE�@�����̃����E�����5�u�ّ��͋֕��v

2010/08/23 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևD�@�����̃����E�����4�u���v�͓݊��H

2010/08/09 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևC�`�t�F���V�e�B�E���b�g

2010/07/26 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևB�`�@�����̃����E�����3�u�ЂƂ܂� 3��̋ȏW�ȊO�ցv

2010/07/15 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ևA�`�@�����̃����E�����2�u�܂̉J�v

2010/07/07 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�և@�`�@�����̃����E�����P�u�O��̋ȏW�v

2010/06/24 (��) �V���[�x���g�̋Ȃ̐X�ց`�v�����[�O

2010/06/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��19�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�A

2010/05/30 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��18�`�L���P�S�[���ƃV���[�x���g�@

2010/05/10 (��) �V���p�����a200�N �ƒf�ƕΌ��ɂ�鋆�ɂ̃R���s���[�V����

2010/04/22 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��17�`�u�����f���ƃ|���[�j3

2010/04/14 (��) �f��u�h���E�W�����@���j�v�`�V�ˌ���Ƃƃ��[�c�@���g�̏o� ���ς�

2010/04/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��16�`�u�����f���ƃ|���[�j2

2010/03/31 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��15�`�u�����f���ƃ|���[�j1

2010/03/21 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��14�`���c���q�̐����V���[�x���g2

2010/03/11 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��13�`���c���q�̐����V���[�x���g1

2010/02/24 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��12�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�C

2010/02/15 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��11�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�B

2010/01/29 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��10�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�A

2010/01/20 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��9�`�A�C���V���^�C���A���̈��p�̓�@

2010/01/11 (��) �i�����ƃ��q�e��

2009/12/25 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��8�`�~�T�ȑ�6��

2009/12/09 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂV�`���͂Ȃ��

2009/11/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��6�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�E

2009/11/16 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��5�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�D

2009/11/06 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��4�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�C

2009/10/26 (��) �V���[�x���g1828�N�̊��3�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�B

2009/10/17 (�y) �V���[�x���g1828�N�̊��2�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�A

2009/10/07 (��) �V���[�x���g1828�N�̊�ՂP�`�u�O���[�g�A���̈̑�Ȍ����ȁv�@

2009/09/29 (��) Romance�ւ̗U���G�u�u���[���X�̓����c���D���H�v

2009/09/21 (��) Romance�ւ̗U���F�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����5

2009/09/16 (��) Romance�ւ̗U���E�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����4

2009/08/31 (��) Romance�ւ̗U���D�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����3

2009/08/24 (��) Romance�ւ̗U���C�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v����2

2009/08/17 (��) Romance�ւ̗U���B�u�V���[�x���g�̓\�i�^�����H�v���̂P

2009/08/03 (��) Romance�ւ̗U���A�u�h���j�R�E�X�J�����b�e�B��J�DS�D�o�b�n�͓����̍��v

2009/07/20 (��) Romance�ւ̗U���@�u�Z�U�[���E�t�����N��̊�v

2009/06/29 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�R

2009/06/22 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�Q

2009/06/15 (��) �Ζ،���Y���N�I���A�I�~�̗��\�\�P

2009/06/01 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�ŏI��

2009/05/25 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�W

2009/05/18 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�V

2009/05/11 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�U

2009/04/27 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�T

2009/04/13 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�S

2009/04/06 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�R

2009/03/30 (��) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�Q

2009/03/21 (�y) �o�b�n�E�R�[�h�`�u���Z���~�T�v�ɉB���ꂽ��\�\�P

2009/03/09 (��) �b����\�\�`���C5

2009/03/02 (��) �b����\�\�u�t�B�K���̌����v�^���̎p ����k

2009/02/23 (��) �b����\�\������x�g�c�G�a���a��

2009/02/09 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�ŏI��

2009/02/02 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�V

2009/01/26 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�U

2009/01/19 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�T

2009/01/12 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�S

2008/12/29 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�R

2008/12/22 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�Q

2008/12/15 (��) ���a100�N���I�J�������l�\�\�P

2008/12/01 (��) �P�l�f�B�Ǔ� ���[�c�@���g�u���N�C�G���v�ɓZ���Έ�G�ƌܖ��N�S

2008/11/17 (��) �Έ�G�̂��̈ꖇ���I

2008/11/10 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�V���G�s���[�O

2008/10/27 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�U

2008/10/13 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�T

2008/10/06 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�S

2008/09/29 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�R

2008/09/22 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�Q

2008/09/15 (��) ������ă^�u�[�H�`�g�c�G�a���a��\�\�P

2008/09/01 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�Q

2008/08/25 (��) �^�Ă̖�̎x���ŗ�\�\���яG�Y���a��@�P

2008/08/11 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\�G�s���[�O

2008/08/04 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂Q

2008/07/29 (��) ��̃o�C���C�g�̑��\�\���̂P

2008/07/14 (��) ���E�n�C�t�F�b�c�̍ė�

2008/07/07 (��) �n�C�t�F�b�c�̍ė�

2008/06/30 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�ŏI��

2008/06/23 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�U

2008/06/16 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�T

2008/06/09 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�S

2008/06/02 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�R

2008/05/26 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�Q

2008/05/21 (��) �u�t�B�K���̌����v�`3�l�̕��_�����Y��Ղ̌���

2008/05/19 (��) �u�t�B�K���̌����v�^���̎p�\�\�P

2008/05/12 (��) �N���V�b�N ���m�Ƃ̑����\�\�v�����[�O

2024.04.15 (��) �t�̃N���V�b�N�y�Ȃ̂�Ԃɂ�ݓI�l�@

�@���N�̍��͑������āA���������o�������O�O���p�ق��t���ɂȂ��Ă���c�O�Ȏv�����������̂ł����A���N�͕��ʂɖ߂�܂����B��͂�A���̉��ł̓��w���A���ԏ܂͂������̂ł��B������MLB�ANPB�̊J���A�}�X�^�[�Y�J�ÂƂ�͂�t�����̓E�L�E�L���܂��B

�@���N�̍��͑������āA���������o�������O�O���p�ق��t���ɂȂ��Ă���c�O�Ȏv�����������̂ł����A���N�͕��ʂɖ߂�܂����B��͂�A���̉��ł̓��w���A���ԏ܂͂������̂ł��B������MLB�ANPB�̊J���A�}�X�^�[�Y�J�ÂƂ�͂�t�����̓E�L�E�L���܂��B�@���̏t�É_���ꍞ�߂������ꕽ���̈�@�q�������A4��11���A�ĘA�M���@���u�������̑�����24��5000���~�ɏ��A���\�e�^�ői�ǂ����B��J�I�肪�֗^���Ă������Ƃ������؋��͂Ȃ��A�ނ͔�Q�҂Ƃ݂���v�Ƃ̌����\���܂����B�z�̔��傳�Ɉ��R�Ƃ������̂́A��J�I��̌����͏ؖ����ꂽ�킯�ŁA�܂��͈���S�B���Ƃ̓h�W���[�X�̃��[���h�E�V���[�Y���e�Ɍ����ē˂��i��łق������̂ł��B

�@����́A�t�Ɉ��y�Ȃ��N�����m�I�Ύ��I�p�x����l�@���Ă݂܂��傤�B

�i�P�j�u�t�̐��v�`���n���E�V���g���E�X2��

�@�����c�u�t�̐��v�B���̋Ȃ̒a���͎��Ƀ��j�[�N�B�s�A�m�̖��p�t �t�����c�E���X�g���W���Ă����ł��ˁB1883�N�A���n���E�V���g���E�X2�����I�y���b�^�u�����Ȑ푈�v�̏����̂��߃u�_�y�X�g�ɑ؍݂��Ă����܁A���m�̊ԕ��̃��X�g�ƃp�[�e�B�[���J���A�����Ō݂�������C�܂܂ɉ��t�������Đ��܂ꂽ�̂��u�t�̐��v�ł����B���̔N�̕�A�̎��������ăE�B�[���ŏ����B�劅�т𗁂т܂����B�₩�ȃT������3�x�ڂ̌������T�����V���g���E�X�̍K���������f���āA���邭�������ɖ����A�܂��ɏt�������v�킹��y�Ȃł��B

�@���̐S���y�Ȃ͉f��u�j�͂炢��v�ɂ����x���o�ꂵ�܂��B��8��u�Ў��Y���́v�ł́A�}�h���i�r���~�q�����関�S�l�M�q����̈�l���q�w���A�]�Z��Ԃ��Ȃ����ߗF�B���ł��Ȃ��̂������˂��Ђ��A�]�ː�̐쌴�ňꏏ�ɗV��ł���ėF�B���Ɉ���B����ȏ�ʂŗ���Ă��܂����B�䂪�q�ɗF�B���ł��Ċ�Ԓr������̎��R�ȉ��Z���ƂĂ���ۓI�ł����B�����ł��A�e�Ƃ������́A�q���ɗF�B���ł��邱�Ƃ����������ꂵ���̂ł��B�V���[�Y�u�j�͂炢��v�͖{��ŏ��߂�100���l�������ʂ����A��1972�N����͖~���N2����J���蒅���܂��B

�@�u�t�̐��v�͂��̌�A��9��u�Ė����v�A��30��u�Ԃ������Ў��Y�v�A��41��u�Ў��Y�S�̗��H�v�ɂ��o��B���v4����g���Ă��܂��B����̓V���[�Y48�쒆�ő�̕p�x�B�R�c�ē�Ԃ̂��C�ɓ���ȂƂ�����ł��傤�B����ɑ����Ắu�g���C�����C�v(�V���[�}�����)��3��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�ł�1987�N�̉��t�������ł����B�w���̓w���x���g�E�t�H���E�J�������B�l�C�㏸���̃\�v���m�̎�L���X���[���E�o�g�����\���X�g�ɓo�p�A�u�t�̐��v�{���̎p�ʼn��t����܂����B���J�������A���ʂ����G���^�[�e�C�������g�ł����B���̋L���ł́A�j���[�C���[�̉̎�̃Q�X�g�o���͂��ꂪ�ŏ��ōŌォ�Ǝv���܂��B�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�ł͂���ȍ~�A�w���҂����N����ւ��̂��P��ƂȂ�܂��B

�@�����P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�ł�1987�N�̉��t�������ł����B�w���̓w���x���g�E�t�H���E�J�������B�l�C�㏸���̃\�v���m�̎�L���X���[���E�o�g�����\���X�g�ɓo�p�A�u�t�̐��v�{���̎p�ʼn��t����܂����B���J�������A���ʂ����G���^�[�e�C�������g�ł����B���̋L���ł́A�j���[�C���[�̉̎�̃Q�X�g�o���͂��ꂪ�ŏ��ōŌォ�Ǝv���܂��B�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�ł͂���ȍ~�A�w���҂����N����ւ��̂��P��ƂȂ�܂��B�@���{�̍����I�f��u�j�͂炢��v�Ɛ��E�̃N���V�b�N�t�@�������̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g�B����2��s���̍P�ቻ�Ɂu�t�̐��v���֗^�i�H�j���Ă����͖̂ʔ������R�Ƃ����邩������܂���B

�@���݂ɁA�L���X���[���E�o�g���͋Z�ʁ^�e�p���˔��������Q�̃X�^�[���̎�����B�n����掞��A�ޏ����̂��j�b�J�E�E�B�X�L�[��CM�u�I���u���E�}�C�E�t�v���t�B�[�`���[����LD�uDIVA�v�������[�X�B�����Ԃ��Ȃ��V��Ђ̔���グ�ɑ傢�Ɋ�^���܂����B��������������v���o�ł��B

�i2�j�h�r���b�V�[�́u�t�̃����h�v

�@�u�t�̃����h�v�̓h�r���b�V�[�u�nj��y�̂��߂̉f���v�̏I�ȁB�X�R�b�g�����h���́u�W�[�O�v�A�X�y�C�����́u�C�x���A�v�ɑ�����3�Ȃ��t�����X���́u�t�̃����h�v�Ƃ����킯�ł��B�u�����h�v�́u�֕��ȁv�Ɩ�A���̖��̒ʂ胁�C���̐��������x�������舒B�ȕ��ȕ��y�Ȍ`���ŁA�x�[�g�[���F����`���C�R�t�X�L�[�̃R���`�F���g�̏I�y�͂��₩�ɏ����Ă��܂��B���A����ȃC���[�W�ł��̃h�r���b�V�[�u�t�̃����h�v���ƌ���������H�炤���ƂɂȂ�܂��B�܂��A��v��肪�t�����X�̓��w�u�����X�ւ͍s���Ȃ��v�Ɋ�Â������Ȃ̂ł����A���ꂪ�F�ڒ͂߂Ȃ��B�����h�Ȃ̂ʼn��x���o�Ă���͂��ł����A���ɕs���āB������ꂽ�h�C�c�I�����h�Ƃ͎��Ă������ʁA���ɕ����Ă���悤�Ȋ��o�Ȃ̂ł��B�h�C�c�n���y�Ɋ��炳�ꂽ���̂悤�Ȃ��̂̓t�����X�I�e�C�X�g�ɓ���߂Ȃ��̂�������܂���ˁB�A���}�E�}�[���[���u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�ɂ��A1910�N�A�����ȑ�2�ԁu�����v�̃p�������ɎQ���h�r���b�V�[�͑�2�y�͂̓r���ŐȂ𗧂��Ă��������������ł��B�u�}�[���[�̌����Ȃ͂��܂�Ɉٍ��I�ŃX�����I���v�B������t�����X�I�ƃh�C�c�I�̑��e��Ȃ��̕\�ۂȂ̂ł��傤���B

�@�u�t�̃����h�v�̓h�r���b�V�[�u�nj��y�̂��߂̉f���v�̏I�ȁB�X�R�b�g�����h���́u�W�[�O�v�A�X�y�C�����́u�C�x���A�v�ɑ�����3�Ȃ��t�����X���́u�t�̃����h�v�Ƃ����킯�ł��B�u�����h�v�́u�֕��ȁv�Ɩ�A���̖��̒ʂ胁�C���̐��������x�������舒B�ȕ��ȕ��y�Ȍ`���ŁA�x�[�g�[���F����`���C�R�t�X�L�[�̃R���`�F���g�̏I�y�͂��₩�ɏ����Ă��܂��B���A����ȃC���[�W�ł��̃h�r���b�V�[�u�t�̃����h�v���ƌ���������H�炤���ƂɂȂ�܂��B�܂��A��v��肪�t�����X�̓��w�u�����X�ւ͍s���Ȃ��v�Ɋ�Â������Ȃ̂ł����A���ꂪ�F�ڒ͂߂Ȃ��B�����h�Ȃ̂ʼn��x���o�Ă���͂��ł����A���ɕs���āB������ꂽ�h�C�c�I�����h�Ƃ͎��Ă������ʁA���ɕ����Ă���悤�Ȋ��o�Ȃ̂ł��B�h�C�c�n���y�Ɋ��炳�ꂽ���̂悤�Ȃ��̂̓t�����X�I�e�C�X�g�ɓ���߂Ȃ��̂�������܂���ˁB�A���}�E�}�[���[���u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�ɂ��A1910�N�A�����ȑ�2�ԁu�����v�̃p�������ɎQ���h�r���b�V�[�͑�2�y�͂̓r���ŐȂ𗧂��Ă��������������ł��B�u�}�[���[�̌����Ȃ͂��܂�Ɉٍ��I�ŃX�����I���v�B������t�����X�I�ƃh�C�c�I�̑��e��Ȃ��̕\�ۂȂ̂ł��傤���B�@�h�r���b�V�[�̉��y�ɂ́A�`���I�s���Ă��͂�����̂́A�����́g�������h�͓Ɠ��ł��B��ƁE�������H���u�Ăɒ������y�̓h�r���b�V�[����ԁv�Ƃ����̂������ł��܂��B

�@���̏ꍇ�A�u�����h�v�ƕ����Ă������ɕ����Ԃ̂́A���[�c�@���g�̃g���R�s�i�Ȃł��B����̓s�A�m�E�\�i�^K331�̑�3�y�͂Ȃ̂ł����A�`���̓����h�A�\�L�� Alla Turca Allegretto�i�g���R���A���O���b�g�j�ƂȂ��Ă��܂��B�`���I�ɂ͂��Ȃ莩�R�ŁA������u�t�����X�������h�v�Ƃ�������������܂��B�܂��A�s�i�ȂƂ����\�L�͂���܂��A���肪���ރ��Y�����g���R�R�̍s�i��\�킵�Ă���Ƃ������ƂŐ̂���u�g���R�s�i�ȁv���ʂ葊��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����͂܂������Ƃ��āA�����[���̂�Allegretto�Ƃ������x�\�L�ł��B����́AAllegro�i�����Ɂj���A1���ԂɎl��������120�`152���ޑ��x�Ȃ̂ɑ��AAllegretto�i�������Ɂj��96�`120�Ȃ̂ł��B

�@�����ŁA����A���[�c�@���g�u�g���R�s�i�ȁv��My�R���N�V��������10����CD��I��ő��x���Z�o���邱�Ƃɂ��܂����B�܂��A�y������u�g���R�s�i�ȁv�̏��ߐ��𐔂���B�����2�{���Ďl�������̐����Z�o����`448�B����Ɗe�X�̃s�A�j�X�g�̉��t���Ԃ��瑬�x������o���A�x�����ɕ��ׂĂ݂܂����B(�@) �������͘^���N�B

�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�i1968�j ♩��107

�E���f�B�~�[���E�z�����B�b�c�i1968�j ♩��107�O�����E�O�[���h�i1970�j ♩��109

�����^�[�E�M�[�[�L���O�i1954�j ♩��121

�{�q�i1983�j ♩��125

���c�^�� �i2021�j ♩��126

���c���q�i1983�j ♩��127

�A���h���[�V���E�V�t�i1980�j ♩=129

�����[�E�N���E�X�i1956�j ♩=130

�t���[�h���q�E�O���_�i1977�j ♩=132

�E�B���w�����E�o�b�N�n�E�X�i1955�j ♩=141

�@�ȏ�AAllegretto�̑��x�i♩��96�`120�j�Ɏ��܂��Ă���̂́A�z�����B�b�c�ƃO�[���h�̓�l�����Ƃ������Ƃ��������܂����B���Ƃ͂��ׂ�Allegro�̑��x�ƂȂ��Ă���A�����炭���݂͂��̌X���������Ǝv���܂��B���݂ɒ����ȍs�i�Ȃ̑��x�A�Ⴆ�A�X�[�U�́u��������i���Ȃ�v��116�A���F���f�B�̉̌��u�A�C�[�_�v��s�i�Ȃ�101�Ƃ�������Allegretto�̘g���Ɏ��܂��Ă��܂��B��͂�s�i�Ȃ�Allegretto���X�^���_�[�h�Ƃ������Ƃł��傤���B���[�c�@���g���s�i�ȂƂ����Ӗ���������Allegretto�Ƃ����̂Ȃ�A�z�����B�b�c�ƃO�[���h���ł���Ȏ҂̈Ӑ}�ɒ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB�܂��A10�l���̍ŌÎQ�o�b�N�n�E�X���ő��������͈̂ӊO�ł����B

�@�u�����h�v�����Ƀh�r���b�V�[���烂�[�c�@���g�ɒ���ł݂܂������A��Ȏ҂̈Ӑ}������Ȋp�x����l�@����̂��y�������̂ł��B

�i3�j���[�O�i�[�u�~�̗��͋���āv

�@�u�~�̗��͋���āv�̓��[�O�i�[�̊y���u�j�[�x�����O�̎w�v��1���u�����L���[���v�̑�1���ŃW�[�N�����g���̂��A���A�B�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�́A����u���C���̉����v�A��1��u�����L���[���v�A��2��u�W�[�N�t���[�g�v�A��3��u�_�X�̉����v��4��16���Ԃɂ킽���ČJ��L�����郏�[�O�i�[�L���̑��I�y���ł��B�_�X�^�l�ԑ��^�n�ꑰ�����͂̏ے��u�w�v�������đ����A�₪�ĉ��������E���Ƃ�������B���[�O�i�[�͂�������ɂ�����A�Q���}���̉p�Y�������u�j�[�x�����Q���̉́v�A�k���_�b�u�G�b�_�v�A�A�C�X�L�����X�̃M���V���ߌ��u�I���X�e�C�A�v�����Q�l�ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�u�j�[�x�����Q���̉́v�͂Ȃ�Ɩ����f�悪����悤�ŁA�����Brownie K�����炨�肷�邱�ƂɂȂ��Ă��āA������ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@�u�~�̗��͋���āv�̓��[�O�i�[�̊y���u�j�[�x�����O�̎w�v��1���u�����L���[���v�̑�1���ŃW�[�N�����g���̂��A���A�B�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�́A����u���C���̉����v�A��1��u�����L���[���v�A��2��u�W�[�N�t���[�g�v�A��3��u�_�X�̉����v��4��16���Ԃɂ킽���ČJ��L�����郏�[�O�i�[�L���̑��I�y���ł��B�_�X�^�l�ԑ��^�n�ꑰ�����͂̏ے��u�w�v�������đ����A�₪�ĉ��������E���Ƃ�������B���[�O�i�[�͂�������ɂ�����A�Q���}���̉p�Y�������u�j�[�x�����Q���̉́v�A�k���_�b�u�G�b�_�v�A�A�C�X�L�����X�̃M���V���ߌ��u�I���X�e�C�A�v�����Q�l�ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�u�j�[�x�����Q���̉́v�͂Ȃ�Ɩ����f�悪����悤�ŁA�����Brownie K�����炨�肷�邱�ƂɂȂ��Ă��āA������ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B�@�u�~�̗��͋���āv�͑�2���ڂ����l���Ƃ��ēo�ꂷ��W�[�N�t���[�g�̕��W�[�N�����g���A��ƂȂ閅�W�[�N�����f�Ƃ߂��舧���A�u���������t�v�ƈ���v����f�I����A���[�O�i�[�炵����ʁi�H�j�����E�������f�B�A�X�ȃA���A�ł��B�u�~�̗��͋�������G�߂ƂȂ����@�_�炩�Ȍ��ɕ�܂�t�͋P���Ă���v�Ɖ̂��n�߂�̂ł����A�tLenz�Ƃ����P�ꂪ�㖼�����܂�13����o�Ă��܂��B�̂��I������W�[�N�����g�Ɍ������ăW�[�N�����f�́u�����ł� ���Ȃ��������t�Ȃ̂ł��v�Ɗ��܂̌��t�𓊂���B������ fanatic & paranoid �ȃ��[�O�i�[�̔Z�����ł��B

�@���̐́u�w�v�����߂Ē������Ƃ��A�Z���̌����`�Ȃ�Ė��ȁA�Ƃ���������ق̔O�ɑł���܂������A�䂪���̓V�c�Ƃ̗��j��H��ߐe���͂����Ē��������Ƃł͂Ȃ��A�ߍ��ł͏��X�Ɉ�a�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B

�@�ȏ�A�t�̃N���V�b�N3�Ȃ����グ�Ă݂܂������A�t�y�Ȃ͏�L�̑��ɂ��A���B���@���f�B�u�l�G�v�`�u�t�v�A���[�c�@���g�u�t�ւ̓���v�A�x�[�g�[���F���u�X�v�����O�E�\�i�^�v�A�����f���X�]�[���u�t�̉́v�A�V���[�}���F�����ȑ�1�ԁu�t�v�A�}�[���[�u��n�̉́v�`�u�t�ɐ�����ҁv�A�X�g�����B���X�L�[�u�t�̍ՓT�v�A�R�[�v�����h�u�A�p���`�A�̏t�v���A��������܂��B�܂������A�����̋Ȃɂ��Ă��l���Ă݂����Ǝv���܂��B�ł͍����͂��̕ӂŁB

���Q�l������>

�ŐV���ȉ���S�W(���y�V�F��)

�V���[�c�@���g�S�W�i�x�[�������C�^�[�Łj

�f��u�j�͂炢���8��`�Ў��Y���́v�i1971�N12�����J�jDVD

CD�u�Ђ���N���V�b�N�v�i�������ꐧ��BMG�r�N�^�[�j

�u�O�X�^�t�E�}�[���[ ���Ƌ�Y�̉�z�v�i�A���}�E�}�[���[���A�Έ�G�� �������Ɂj

CD�u�E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g1987�v

�@�@�w���x���g�E�t�H���E�J�������w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c

�@�@�L���X���[���E�o�g���i�\�v���m�j

CD���[�O�i�[�F�y���u�j�[�x�����O�̎w�v�`�u�����L���[����1���v

�@�@�n���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c

�@�@�Z�b�g�E�X���@���z�����i�e�m�[���j�A�L���X�e���E�t���O�X�^�[�g�i�\�v���m�j1957�^��

2024.03.11 (��) �����݂䂫�R���T�[�g�u�̉�VOL.1�v�`�����I���|�[�g

�@2��22���A�������ۃt�H�[���� �z�[��A�B�҂��ɑ҂��������݂䂫�R���T�[�g�ɍs���Ă��܂����B�݂䂫���C�u�͂����ꏏ��N.Y�����ŁB�O��́u2020���X�g�E�c�A�[�`���ʃI�[���C�v���A�R���i�ɂ��C�x���g���l�v���ɂ��A2��26���A���t�F�X�e�B�o���E�z�[�������I����ɒ��f�A�����4�N�Ԃ�̊J�Âł����BN.Y.����͑O��s���Ă��܂����A�ꏏ�ɍs���\�肾������͒��f�ゾ�����̂ŁA���ɂƂ��Ă�2018�N�̖��ȗ�6�N�Ԃ�̂��ڒʂ�ƂȂ�܂��B����^�C�g���͕ς���āu�̉�VOL.1

�@2��22���A�������ۃt�H�[���� �z�[��A�B�҂��ɑ҂��������݂䂫�R���T�[�g�ɍs���Ă��܂����B�݂䂫���C�u�͂����ꏏ��N.Y�����ŁB�O��́u2020���X�g�E�c�A�[�`���ʃI�[���C�v���A�R���i�ɂ��C�x���g���l�v���ɂ��A2��26���A���t�F�X�e�B�o���E�z�[�������I����ɒ��f�A�����4�N�Ԃ�̊J�Âł����BN.Y.����͑O��s���Ă��܂����A�ꏏ�ɍs���\�肾������͒��f�ゾ�����̂ŁA���ɂƂ��Ă�2018�N�̖��ȗ�6�N�Ԃ�̂��ڒʂ�ƂȂ�܂��B����^�C�g���͕ς���āu�̉�VOL.1�v�B�O��g���X�g�E�c�A�[�h�Ɩ��ł����̂́u�S���ɏo�����g�c�A�[�h�Ƃ��Ă̓��X�g�v�Ƃ����Ӗ��������ŁA�P���̃R���T�[�g�͍���������邻���ł��B�gVOL.1�h�����̂ˁB�Ȃ̂ŁA�����A�݂䂫����ɂ͂��ڂɂ����邱�Ƃ��ł������Ŋy���݂ł��B

�@�O��́A�u�A�U�~��̃����o�C�v�u�����v�u���D�v�u�Ō�̏��_�v�u���̉S�v�u���v�u���v�ȂǁA�q�b�g�ȁA�^�C�A�b�v�Ȃ����������сA�u���X�g�E�c�A�[�v�ɑ����������e�ƂȂ��Ă��܂����B�����ւ䂭�ƍ���́A19�Ȓ�15�Ȃ�2000�N�ȍ~�̊y�ȂŁA�ŐV�V���O���u�S���v������A���̉̎��̂悤�Ɂg�����ցh�������݂䂫����̈ӗ~���q�V�q�V�Ɠ`����Ă���\���ł����B

�@�X�^�[�g���u�͂��߂܂��āv�́A���f�����O��c�A�[�̃��X�g�ȁB����́A���̎��̑����ł��� �Ƃ������b�Z�[�W�ł��傤�B��������������A�o�ꂵ���݂䂫����A�Ȃ�Ɗዾ�������Ă����̂ɂ̓r�b�N���B�S�z�����̂͐��ł������A�o�����͂����芴�Ɍ��������̂́A�i�ނɂ�Ē��肠�鐺���r���r���o�Ă��āA�S�z�͑S���̞X�J�ɏI���܂����B

�@2�Ȗ��u�̂����Ƃ�������Ȃ���v��2020�N�̃A���o���uCONTRALTO�v����B�u�J��Ԃ����킢�̓��X ���t�͕����߂��Ă䂭�v�Ƃ�������������܂����A���̎��_�ł̓��V�A�̃E�N���C�i�N�U�͂܂��B���V�A�̌��_�����ƃR���i�ɂ�郉�C�u���l��\�����Ă��邩�̂悤�ł��B�݂䂫����̓����͂ł��傤���B

�@����ɑ����u��ÎO����v�͑O���̈����B�u�ŋ߂̕����Ă���ƕa�@�̉f�����ƂĂ��p�ɂɏo�Ă���悤�ȋC�����܂��B����܂ł���Ȃ��Ƃ��������ł��傤���v�ƑO�u�����āA�h���}�uPICU�����W�����Î��v���́u��Ɂv�iAL�u���E������Č�������v���^�j�`�u�a�@���v�iAL�u���W�v���^�j�`�h���}�uDr.�R�g�[�f�Ï��v���́u��̗��̔w�ɏ���āv�̎O�A���B

�@����ɑ����u��ÎO����v�͑O���̈����B�u�ŋ߂̕����Ă���ƕa�@�̉f�����ƂĂ��p�ɂɏo�Ă���悤�ȋC�����܂��B����܂ł���Ȃ��Ƃ��������ł��傤���v�ƑO�u�����āA�h���}�uPICU�����W�����Î��v���́u��Ɂv�iAL�u���E������Č�������v���^�j�`�u�a�@���v�iAL�u���W�v���^�j�`�h���}�uDr.�R�g�[�f�Ï��v���́u��̗��̔w�ɏ���āv�̎O�A���B�@�u��Ɂv�̓X�P�[���傫�ȋȑz�̒��ɃO�b�Ɣ���̎������������܂��B�u���O�̓����Ƃ��Ă� ������܂ł�������Ɠ_���Ă������v�B���̌��t�ǂ����ŕ��������Ƃ�����ȁ@�Ǝv������H�g�q�q����ł����B�u���Ƃ�̂͋t�炦�Ȃ��B������A���̂��Ƃ��ǂ������l���Ă��d�����Ȃ��B��Ȃ̂͂��̓����̓�����������Ɛ����邱�Ɓv�B������������80��B�̑�ȓ�l�̏����A�[�e�B�X�g�̌��t���g�ɟ��݂܂��B�u�a�@���v�͍��~��炵�̕a�@�ŁB���z�����j�[�N�ł��B�u�a�@�͐�ꂾ �a�@�͊O���� ���ʂ̕\�ʂ肩�� ���قlj����Ȃ��v�B����ȕa�@�̓��i��炵�j�ɂȂ肽���Ƃ݂䂫����͉̂��B���~��炵���Z�ݒ������Ƃ͍��𐬂��Ƃ����Ă���B�a�@���͏o��������҂���Ɂu�����Ǝ����Ă� �����Ə��ċA���Ăˁv�ƌĂт�����B�K�^�̗d���Ȃ̂ł��B

�@�ҋȂ̐�����O���͂��̋Ȃɂ��Ă����q�ׂĂ��܂��E�E�E�E�E��������ƍŏ������w���E�^�b�`�Ŏd���Ă܂������A�݂䂫����_���o����H�炢�܂����B�u�g���h�Ȃ�������Ƌْ������o���āv�ƁB�����ŁA�u����ER�ɂ����Ⴄ���v�ƃ��b�N�ɂ�����C�ɓ����Ă��炦�܂����ˁB�݂䂫�������R���r��38�N�B���Ă���Ȃ��p�[�g�i�[�ł��B��������͂܂������݂䂫�ɂ��Ă�������Ă��܂��B

�����݂䂫�����グ�Ă�����̂́A�}�N���`�~�N���A���ʓI�Ȃ��́`���ՓI�Ȃ��̂ƃI�[���}�C�e�B�݂����ɂƂĂ��Ȃ����L���B����C�Â��Ȃ��悤�ȐS�����ɂ��邳������݂����Ȃ��̂����C�Ȃ����Ă���B���ɂ͏��ɉ�������܂����A�����������̂��܂߂���ő傫�Ȉ�������B�����Č��̂ĂȂ���ނ悤�Ȉ��ł����ˁB������Ō�ɂ͖������B�l�A���Ȃ��Ƃ����Ƃ���̑Λ��̎d�������Ă���̂ŁA�����������l�Ɉ�ԋ����̂��Ǝv���܂��B�ޏ��ɂ͂܂��l�ɂ͌����ĂȂ����������Ǝv���̂ł��݂����ݐi�s�`�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�܂��܂�������i���o�Ă���Ǝv���܂��B�@�ׂ̓�l�A�ꏗ���̈�l���u�݂䂫����̉̂͑S�����Ɍ�肩���Ă���Ă�悤�ȋC������v�ƒ����Ă����̂��A�����������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�u��̗��̔w�ɏ���āv�́A��͂�Q����t���u�����͗��̔w�ɏ���� ���̍����� �J�_�̉Q���^��ōs�����v�Ɖ̂��B��͂Ȃ痴�̗͂��������B��Ȃ̂͐l�̖����~�����ƁB�{����������Ȃ��݂䂫����̎��_�ł��B

�@�uLADY JANE�v�͂Ƃ���JAZZ�i���̈�R�}���̂��Ă��܂��B���݂���݂䂫���C�ɓ���̓X�������ł��B2015�N�̃A���o���u�g�ȁv�Ɏ��^�B�����Ńs�A�m��e���Ă��鏬�ѐM�Ⴓ��݂͂䂫�o���h�̃o���}�X�ł������A2022�N�A�A��ʐl�ɂȂ��Ă��܂��܂����B62�̎Ⴓ�ł����B���̓��A�u�ԑt�̃s�A�m�E�p�[�g�͏��т��₵���\���E�e�C�N�����܂��v�Ƃ݂䂫����B���̕����ŁA�s�A�m�Ɋ��Y���������F��悤�Ȃ݂䂫����̎p���ƂĂ���ۓI�ł����B

�@�����́u���v�ŁA�t�@���N���u�u�Ȃ݂ӂ��v����ł�����N.Y.���`�P�b�g���Q�b�g�ł��Ȃ������܁A�������т���̃}�l�[�W���[������Ă����J�I����ƕy�����D����Ɋl���Ă���������Ƃ�����܂����B���т���A���̐߂͂��肪�Ƃ��������܂����B�ނ�ł����������F�肵�܂��B

�@�O���̍Ō�͍P��́u�������R�[�i�[�v�ł��B�����œo�ꂵ���̂�����v���B���̓`���I���W�I�ԑg�u�����݂䂫�̃I�[���i�C�g�j�b�|���v�̂������������\����S�������q�r������Ƃł��B���X�i�[����̕ւ��I�肷�����Ă݂䂫����ɓn���̂��ނ̖�ځB����Ȓ����琶�܂ꂽ�̂�1983�N�̖��ȁu�t�@�C�g�I�v�ł����B

�@2023�J�^�[���E���[���h�J�b�v�\�I���[�O��2��A�R�X�^���J��B�I���ԍۂɋg�c���炪�N���A�E�~�X��Ƃ��ɍ��̔s����i���Ă��܂��܂��B���̃X�y�C����͏������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ᔻ�W���A�L���v�e���Ƃ��Ă̐ӔC���Ƃ����܂��āA�g�c�͋ɓx�ɗ������ށB����ȂƂ����ɂ����̂������݂䂫�́u�t�@�C�g�I�v�������B�u�₽�����̒��� �ӂ邦�Ȃ���̂ڂ��Ă䂯�v�B���̃t���[�Y�Ɂu��������ł�ꍇ����Ȃ��A��邵���Ȃ��v�Ɖ�ɕԂ�B���{�͋����X�y�C�������j�B�O���[�v�X�e�[�W��˔j���邱�Ƃ��ł��܂����B�u���̉̂̂��A�Ő����Ԃ�܂����v�Ƌg�c�B���{�������삵�����̐킢�̉A�ɂ͒����݂䂫�́u�t�@�C�g�I�v���������B

�@���������������R���r�͎芵�ꂽ�����ʼn���グ�܂����B��ԑ��������������́u�����͒a�����B���߂łƂ��������܂��v�Ƃ������́B�����ł��A�݂䂫����͎��̓��A2��23���Ŗ�72�ƂȂ�̂ł��B���������x�͒C�A�N���ł��ˁB�����āA�x�e�ɁE�E�E�E�E�B

�@���̐́A���Ȃ̋x�e���ԂɁA�^���W�����Ǝʐ^�Ƃ̓c���m���ƃo�b�^���o��������Ƃ�����܂����B�����̂悤��N.Y.�����ŁB���̂Ƃ��^���W������u�����A�����������Ɓv�Ɣ������̂ł��ˁB�g�����������Ɓh�Ƃ͂ǂ��������ƁH�@�����ɂ��^���W������炵���t�@�W�[�ȕ\���ł����B�^���W������́A�݂䂫����̃t�H�g�E���[�N���A���o����2��u�݂�ȋ����Ă��܂����v����S�����Ă���̂ŁA���낻�딼���I�ɒB���钷���t�������B�݂䂫����ɂƂ��Ĉ�ԋC�̒u���Ȃ��X�^�b�t�̈�l�Ƃ����Ă��܂��B

�@��6��u�����Ă��Ă������ł����v(1980)�́A���̏�O��˂��l�߂āA�����A�u�����݂䂫�͈Â��v�Ƃ̒��������Â����A���o���B���̒��ɁA�����ɃI�A�V�X�I�ȐS���܂�y�Ȃ����݂��܂��B�u�������v�B���̑�D���ȋȂł��B

�@�@���E��������������̂��z�Ɏv���Ă���

�@�@�܂�Ŏ����ЂƂ肾��������Ȃ��悤�ȋC�����鎞

�@�@�ˑR���܂�����d�b������@���̂��A���ł��H��Ȃ������Ă�

�@�@�����̎��s�b�ɂ��炯����Ę��ɂ��܂�Ȃ���A���܂�

�@�@���̂ˁA�킩��Ȃ��z�����邳���ā@����܂�ˑR�]������@���������Ȃ��

�@�݂䂫����A��������ł�� �Ɗ����āu���ł��H��Ȃ����v�ƗU���A�������Ȃ��b�����Ȃ���ӂƁu�킩��Ȃ��z�����邳�v�ƌ��t��������B����A�^���W������̂��ƂƂ����Ă��܂��B�u�����������Ɓv�^�u�킩��Ȃ��z�����邳�v�B���������e�C�X�g�ɕ������܂��B

�@�����A�x�e�̂��ƁA�݂䂫����̐��͂܂��܂��͋�����X�����|���܂��B�X�^�[�g�́u���v�y��5�A���B1989�N����n�܂��������݂䂫�̌��t�̎�������u���v����~���[�W���E�z�e���`�S��Ԗڂ̏���̏��`�g���́`���̃����[�`���g���E�g�[�L���[���Ԓf�Ȃ��̂��A���������ւ��A�f�����ܕω��ʼn�X�̖ڂ��y���܂��Ă���܂����B

�@���ł��u���̃����[�v�������B���̍ɂȂ�Ɓu���̈ꐶ�����ł͒H�蒅���Ȃ��Ƃ��Ă� ���̃o�g���͂�Ŋ肢�������p���ł䂯�v�̃t���[�Y���S�Ɏh����܂��B�����͂����������𑧎q�⑷�����Ɉ����p���ł���̂��낤�����ĂˁB

�u���v�͑q�{���������낵��TV�h���}�u�₷�炬�̋��v�i2017�j�̎��́B

�����}�����̂��ǂ��ɂ������̂��낤 ������ɂ��ĉ����}�����̂��낤�@����܂��A�S�ɟ��݂܂��B�l�͒N��������D�悵�������NJ���Ȃ����Ƃ�����B�藣���Ă͂Ȃ�ʔ��̉������������Ȃ낤����ǂ��A������ɂ��Č��������̂ł��B���̃h���}�ɂ�BMG����ɍ�����ACD�u�����̂Ȃ݂��v�ŘN�ǂ����肢�������瑐�O���o�����Ă��܂����B�W���P�b�g�ʐ^�̓^���W������B2003�N�̗ǂ��v���o�ł��B

�Â��Ă͂����Ȃ� ���ɏ�͂Ȃ� �藣���Ă͂Ȃ�ʔ��̉������ԈႦ���

�@�u�̉��v�́u����ȂɊ�Ȃ����̒��� �����Ă邾���Ŋ�Ղł��傤 �̉������邾���ŏE������ł��傤�v�Ɖ̂��A�����J���E�|�b�v�X���̌y���ȃi���o�[�BAL�u���E������Č�������v�i2023�j�Ɏ��^����Ă���A�g�c��Y���T�C�h�E�M�^�[��e���Ă��܂��B�����낤�Ƃ����A2006�N�A�ܗ��ł́u�i���̉R�����Ă���v�̃p�t�H�[�}���X���Y����܂���B�����낤�̉̂��o���̂��ƁA�ˑR�A�W�[���Y�ɔ��������O�E�X���[�u�̒����݂䂫���X�e�[�W�Ɍ���܂��ĂˁB�\�z�O�̃n�v�j���O�ɉ��͋����̚��ĂƉ����܂����B

�@�u�̉��v�́u����ȂɊ�Ȃ����̒��� �����Ă邾���Ŋ�Ղł��傤 �̉������邾���ŏE������ł��傤�v�Ɖ̂��A�����J���E�|�b�v�X���̌y���ȃi���o�[�BAL�u���E������Č�������v�i2023�j�Ɏ��^����Ă���A�g�c��Y���T�C�h�E�M�^�[��e���Ă��܂��B�����낤�Ƃ����A2006�N�A�ܗ��ł́u�i���̉R�����Ă���v�̃p�t�H�[�}���X���Y����܂���B�����낤�̉̂��o���̂��ƁA�ˑR�A�W�[���Y�ɔ��������O�E�X���[�u�̒����݂䂫���X�e�[�W�Ɍ���܂��ĂˁB�\�z�O�̃n�v�j���O�ɉ��͋����̚��ĂƉ����܂����B�@�u�i���̉R�����Ă���v�́A1995�N�A�����݂䂫���g�c��Y�ɒ����y�ȁB���Ɍ������Ȃ���ʂ�����Ȃ��j���u�܂��܂��A���ꂩ��v�Ƌ������Ă���B����Ȓj�Ɂu���܂ł����˂����������Ȃ��ł���v�Ɖi���̉R��������������B���҂̐S��̈������w�I�Ɍĉ�����B�����낤�̉̂�{�l�����h���s�V���ɕ`�����Ⴄ�i�H�j �݂䂫����͐����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�݂������X�y�N�g�����{�̉��y�V�[�����D�u�ƌ������Ă�����l���D��Ȃ������̃X�e�[�W�ł����B���͂������特�������o���āA����CD�u�����݂䂫Supreme�x�X�g�v�ɓ���Ă���܂��B

�@���̂��ƁA�E�N���C�i��f�i�Ƃ������u�Ђ܂��SUNWARD�v�A���̃A�j�������u�S���v�A�A���R�[�����u�삤�����̂悤�Ɂv�A�u�n��̐��v�ŃX�e�[�W�͏I���܂����B

�@�݂䂫����A71��364���̋L�O���ׂ��X�e�[�W�B���_�~�Ղ̉��ł����B�A��͍P��̊��z��B�����݂䂫�̃X�e�[�W��40�N�A150��ȏ���������Ă���N.Y.������u�����͎̂�̊O�悩�����v�Ƃ̌��B���̂��Ɓu�N�����m�v�������ɂ������ĉ��x�����[���̂��������܂����BN.Y.����A���肪�Ƃ��A�܂���낵���ˁB

���Q�l������

NHK-BS�u�����݂䂫�X�y�V�����v1994 O.A.

BS�t�W�u�P�������钆���݂䂫�v2021.3.7 O.A.

NHK-BS�uSONGS �����݂䂫�v2022.1.27 O.A.

TBS-BS�u�S�Ɏh����O�b�ƃt���[�Y�v2022.12.29 O.A.

2024.02.15 (��) �uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ƃ����{

�@�N�������X�A���FIceblue�������d�b������B�uZEN����{�l���������Ƃ����{�������Ă��܂����B���R��������ɂ������Ă܂���ˁv�B�u����A���ĂȂ��ȁB�ǂ�Ȗ{�H�v�Ǝ��B�u�����̉�Ў���̑̌��k�Ƃ������Ƃ���ł����ˁB�����Ƃ��냌�M�����[�̏o�Ŗ{�ł͂Ȃ��āA����o�ł݂����ł��v�Ƃ̂��Ƃł����B

�@�N�������X�A���FIceblue�������d�b������B�uZEN����{�l���������Ƃ����{�������Ă��܂����B���R��������ɂ������Ă܂���ˁv�B�u����A���ĂȂ��ȁB�ǂ�Ȗ{�H�v�Ǝ��B�u�����̉�Ў���̑̌��k�Ƃ������Ƃ���ł����ˁB�����Ƃ��냌�M�����[�̏o�Ŗ{�ł͂Ȃ��āA����o�ł݂����ł��v�Ƃ̂��Ƃł����B�@ZEN����Ƃ͓n���S�����B����RCA���R�[�h�`�n����掞��̏�i�ł���A�i�`�̏�Łj���炴��l���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B������u���R�����Ă܂���ˁv�Ƃ����̂́A�u�����ɑ����Ă����̂�����A����ȏ�ɐ[���Ȃ���̂��鉪������ɂ͓��R�����Ă���͂��v�Ƃ����Ӗ������ł��B

�@�܂��A���̂����͂����낤�Ƃ��܂�C�ɂ��������ɂ��܂������A�ꂩ�������Ă����ׂ����B���̊ԁA�u�����Ă������lj�������ɂ͓��R�����Ă��ˁv�Ƃ��u��������ǂ�ł݂����NJ̐t�̋Ȗ����Ԉ���Ă���v�Ƃ��u�Ȃɂ����ĂȂ��̂Ɏ�����������悤�ɏ����Ă���v�Ƃ��A�u�����J�����ɃS�~���Ɏ̂Ă��v�Ƃ��A���ɓ���͂������������̃I���p���[�h�B�����Ȃ�Ɠǂ�ł݂����Ȃ�̂��l��ł��B�����������Ɂu�����݂��Ăق����v�Ƒ����Ă��炢�܂����B�^�C�g���́uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�B�����ǂ�ł݂܂������A���ɖʔ����B�����Ƃ����A���̓��e�ł͂Ȃ��A��������m�Ō������Ⴂ�܂����A�펯�����ӗ͂��^�킴��Ȃ��앶�͂̂��Ƃł��B����́A����̃e�[�}�Ƃ��Ă�������Ə������Ă��������܂����A���̑O�Ɉꌾ�B

�@ZEN����͉|�{���iJOE�j����Ƃ̋����o�c���SVAC�̔j�Y������Ȃ̂ł��B���̉�ЁA�n�����̏o�ʼn�ЂȂ̂ł����A�{�̂��\�t�g���삩��P�ނ�����AZEN���В��ʼnf���S���AJOE���������CD�S���Ƃ��āA����SVAC�Ń\�t�g����̔����Ƃs���Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A���N�O����Ɛт����X�Ɉ����A�������̈ێ�������ƂȂ�A���ɂ�JOE����̎���}���V�����Ɏ��������ڂ��čׁX�ƋƖ����p���BJOE����Ɍp���̈ӎv�͂�����̂́AZEN����ɂ��̋C�͂Ȃ��Ȃ�A��N����A��Дj�Y�Ɍ����ē����o�����킯�ł��B���������҂Ƃ�߂����ҁB��l�̍a�����܂�Ȃ��܂܁AZEN����͉�Дj�Y�ɓ˂��i�݂܂��BJOE����́u�j�Y������͎̂d���Ȃ��Ƃ��āA�Ȃ���߂Ă�����̌������͎c���Ăق����B�Ⴆ���R�[�h��ЂɌl�Ŏx�������ۏ؋���A����������Ɏg�����}���V�����̉ƒ��̈ꕔ�����v��ZEN����ɐ��肷����u�ٌ�m�̉��A�j�Y�葱���͐i��ł���B�\�����Ă�����Ȃ�ٌ�m�Ɍ����Ă���v�Ƃ̕ԓ��������Ƃ��B���ꂪ�A����܂Ő��\�N���R���r�ł���Ă����p�[�g�i�[�ւ̌����l�ł��傤���B���̊m���E����������������A��N�H�AJOE����͔]�[�ǂǂ��Ă��܂��܂����B

�@����Ȃ킯�ŁA���\�q�𐢂ɏo�����q�r�f�B���N�^�[�Ƃ��āA�ƊE�ɂ��̖����������Ă���JOE����ł����A����A�̒��͂����ꂸ�A�����������Ċy�ł͂Ȃ��悤�ł��B�p�[�g�i�[�������Ă��鎞�ɁAZEN����A����Ŗ{���o���Ă��������ɔz��܂���Ƃ́A��̂ǂ������_�o�����Ă���̂ł����B����ȋ�������̂Ȃ�A���߂�JOE����ɕ����ׂ����̂��Ă�����̂��Ƃ������̂���Ȃ��ł����B�l�I���݂�݂͂Ȃ����̂́A�m�`���d�鎄�Ƃ��ẮA�uZEN����̂Ԃ�艹�y�̗��v�Ȃ�{��O��I�ɒ@���Ă�낤�Ǝv���킯�ł���܂��B

�@�܂��w�E�������̂́A�ԈႢ���炯�̋L�q�ł��iP�����̓~�X�̃y�[�W�j�B

�@�@�@�@�@��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@���@ZEN����͉�Ў���A��X���������Ă��܂����B�u�Ȃ����O�A���͂���������ԋC�����Ȃ��Ă͂����Ȃ����ƒm���Ƃ邩�B����͂ȁA�ŗL�����͐�ɊԈႦ���炢����[���Ƃ�B����������ȁB�悭�o���Ƃ��v�B�����ZEN���ŗL���������ꂾ���Ԉ���Ă��܂��B�̂��猾�s�s��v�̐l�ł����i�j�B�ł͌ʂɃc�b�R�~�����Ă����܂��傤�B

�t�H�[�N�E�N���Z�[�_�X P5�@�@�@�@ �U�E�t�H�[�N�E�N���Z�_�[�Y

�v�w�D P22�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�w�M

�G���r�X P29�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�����B�X

�A�����J���E�|�b�v�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����J���E�|�b�v�X

���c�M�q P30�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�c�M�q

�u�����` P52�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����`

�ˑ� P58�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ّ�

���̉߂��䂭�܂܂� P109�@�@�@�@�@ ���̉߂��䂭�܂�

�Z�o P113�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �N�U

�W�����E�o�G�Y P117�@�@�@�@�@�@ �@�W���[���E�o�G�Y

�M��̔��� P120�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �M�y�̔���

�ςݍ��� P128�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��ݍ���

������ P132�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �傢��

�j�D�剉�� P138�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�剉�j�D��

�N�[���t�@�C�u P144�@�@�@�@�@�@�@ �N�[���E�t�@�C�u

���� P152�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �n��

���u�U�E�t�H�[�N�E�N���Z�_�[�Y�v���u�t�H�[�N�E�N���Z�[�_�X�v�̓C�J���ł��ȁB�u�U�v�����͂܂������Ƃ��āA�������Ƒ������}�`�}�`�Ȃ̂͂��������܂���B��_�u�^�C�K�[�X�v���A�u�^�C�[�K�Y�v�Ə����悤�Ȃ��́B��_�t�@���Ƀh������܂����I

��ZEN����͎O�}�D�q�����]���Ă��������Ă��܂����B�u�O�}�D�q�Ƃ����̂͐����̎肾�B�̂ɕ��ꂪ����B��͂�Q�Ȃ�����Ă����l�͈Ⴄ�ȁv�B����قnjh������O�}�D�q����ő�̃q�b�g�ȁu�v�w�M�v���u�v�w�D�v�Ə�������܂����ł��傤�B�q�D����Ȃ�����B

���u�G���r�X�v�ł͂Ȃ��u�G�����B�X�v�Ə����܂��傤�BRCA���R�[�h�̉��䍜��S�����̑�ȃA�[�e�B�X�g�̕\�L�Ⴂ�͍߂ł��B����͂܂��u�N�[���t�@�C�u�v�ł͂Ȃ��u�N�[���E�t�@�C�u�v���������ƁB�g�i�J�O���h�Ȃ�������Ȃ����ƌ����Ȃ���B�������RCA�M�y�̑b��z�����̑�ȃA�[�e�B�X�g�Ȃ̂ł�����B

�����R�c�m�ƃN�[���E�t�@�C�u�́u����͍������J�������v�̍쎌�҂́u���c�M�q�v�ł͂Ȃ��u�i�c�M�q�v�ł��BZEN����{���ŁA�����̂悤�Ȗ��O�ł������̕��͒j�Œ���u��n�ԁv�̎x�z�l�E�E�E�E�ȂǂƉ��X�Ɛ������Ă���̂ł����疼�O���ԈႦ���Ⴂ���܂���ˁB

���u�A�����J���E�|�b�v�v�A�u�u�����`�v�A�u�ˑ��v�A�u�ςݍ��ށv�A�u�����Ɂv�A�u�����v������́A�P�A���X�E�~�X���펯���@�̂Ȃ���ƁBZEN����͐����ς炤�Ƃ悭�A�u���O�A�������邩�v�Ƌ��Ă��܂������A�悭�悭������m��Ȃ��l�̂悤�ł�(��)�B�匾�s��͋C��t���܂��傤�B

���f��u�J�T�u�����J�v�̑}���̂́u���̉߂��䂭�܂܁v�ł��ˁB�u���̉߂��䂭�܂܂Ɂv�͑�c����B

���i�`�X�E�h�C�c�u�Z�o�v���ĂȂɁH�m���Ɂu�Z�o�v�Ƃ������t�͂���܂����A�R���A�����n���o���Ƃ����Ӗ��B����͎��̑z���ł����AZEN����A�i�`�X�E�h�C�c�́u�V���V���c�v��P/C���������̂ł��傤�B�����Ɂu�Z�o�v�Ƃ����������o�Ă����̂ō̗p�����B�����́u�N�U�v�ł��傤�ˁB�j���[�X�����Ă�悭�o�Ă��镶���ł��B

���u�W�����E�o�G�Y�v����Ȃ��u�W���[���E�o�G�Y�v�ł��B���c��b�́u�����|�E����v�Ɂu�����z�E�ł��v�Ƃ��������������@�u�c���ł������AZEN����A�����̓t�H�[�N�̏��_�ɓ{���܂����B�u�W���[���ł��B�W�����͒j�̖��O��v���āB

���u�M�y�̔��ہv���u�M��̔��ہv�͂Ȃ��ł��傤�BRCA�͉�L�o�c�̉�Ђ���Ȃ���ł�����B

���A�J�f�~�[�܂ɂ����ẮA�̂���u�剉�j�D�܁v���ʂ葊��Łu�j�D�剉�܁v�Ƃ͌����܂���B�u�Ђ�����Ԃ��Ă��邾������Ȃ����A�ڂ����痧�Ă�Ȃ�v�Ȃ�Č���Ȃ��ł��������ȁB�����ɂ�����悤�ȁA�Ⴆ�A�u�A�[�l�X�g�E�{�[�O�i�C���͉f��w�}�[�e�B�x�ɏo�������v�́u�o���v���Ђ�����Ԃ��u���o�v�����ɂȂ����Ⴂ�܂��B�j�D�{�[�O�i�C�����ēɂȂ����Ⴄ�̂������Ⴂ�ł��傤�B�R���A�������I�H

�@�ȏ�A����͈�ڗđR�A����₷���~�X�e�[�N���w�E�����Ă��������܂����B����͕��͍͗\���͓����e�ɂ��Č��y���Ă݂����Ǝv���܂��B�܂��A�w�E��ꂵ�Ă��Ȃ���̘b�ł����B

2024.01.17 (��) �V�N�����`���T�C�A�o����Җ]����

�@�N�������X�A1���ɂ͔\�o�����n�k���A2���ɂ͊C��ۈ����@�Ɠ��q�@�̏Փˎ��̂��A���đ����ɋN����Ƃ����ň��̃X�^�[�g��������{�ł����B��Ђ��ꂽ�F�l�ɂ͈�����������킪�K��܂��悤���F�肢�����܂��B�@����ȏ��A�u�̋��ƂȂ��āv�͊|��������A�{�C�x�[���̉䂪��������b�̌��t�͑S���S�ɋ����܂���B�����I�O�ɋg�c��Y���u���̍��Ƃ�����q������̂ȂǂȂ����v�Ƌ������z�i���F���{�����݁j�̐��E���疳�i����Ԃނ���މ��r���������{�ł��B���E������A�E�N���C�iVS���V�A�A�p���X�`�iVS�C�X���G���̐푈���p�����B�n�������B���E��s����͐��E�o��3�N�A�������̌��ʂ������o�B�܂��ɍ��Í�����^���Â̐��̒��ł��B

�@�����̂�������ĐV�N�P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g��1��6���ɉ����B��͂�C�����o�܂���B�w���̃N���X�e�B�A���E�e�B�[���}���i1959-�j��5�N�Ԃ�2�x�ڂ̓o��B���o���2019�N�́A������X�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����̊��тł������A�����ɂƂ��ẮA�O�N�ɕ��S���������߂ł��傤�A�҂����C�����Ŋς��̂�z���o���܂��B���ꂩ�瑁5�N�B���N�͕�̎�����̖@�v�ł��B

�@�����̂�������ĐV�N�P��̃E�B�[���t�B���E�j���[�C���[�R���T�[�g��1��6���ɉ����B��͂�C�����o�܂���B�w���̃N���X�e�B�A���E�e�B�[���}���i1959-�j��5�N�Ԃ�2�x�ڂ̓o��B���o���2019�N�́A������X�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����̊��тł������A�����ɂƂ��ẮA�O�N�ɕ��S���������߂ł��傤�A�҂����C�����Ŋς��̂�z���o���܂��B���ꂩ�瑁5�N�B���N�͕�̎�����̖@�v�ł��B�@�ԑg�Q�X�g�͍�ȉƁE�w���҂̋v�Ώ����B���Œ����̂͏��߂Ă��Ƃ��B���̊��z�͂Ƃ����u�v�����ȏ�Ɋy���������v�ł����B�u�v�����ȏ�Ɂv���Ăǂ��v���Ă������B����ɂ́u�e�B�[���}������͓��̂����g�ݕ������Ă��܂��ˁv�Ɨ����B�u���̂����v�͉��y�Ƃɑ���_�ߌ��t���蓾�Ȃ��B�܂��E�B�[���t�B���ɑ��Ắu�o�����X�������v�̈ꌾ�B���F�I�����≉�t���̂��̂ɑ��錾�y�͂قƂ�ǂȂ��B�܂��A���ꂪ���̉��y�Ǝ��̊����Ȃ̂ł��傤�B���̂������̕��A���y�̖{��E�B�[���ōs����`������C���F���g�ɑ��A�ǂ����ォ��ڐ��̉]���l�Ȃ�ł��ˁB��������ȉƁE�s�A�j�X�g�E�w���҂Ȃt���Ă��܂������ׂĂ��O���I�H ���ꗬ�̃C���F���g�ɑ��ĎO�����y�Ƃ����ق����A�����ƌ����ɒ����̂����I�ƌ��������Ȃ�܂��B

�@��2���ł̓u���b�N�i�[�i1824-96�j�́u�J�h���[���v�����t����܂����B�����2024�N���u���b�N�i�[���a200�N�̃������A���E�C���[������B�����ڎw���āA�e�B�[���}�����E�B�[���t�B���̓u���b�N�i�[�̌����ȑS�W�����������Ă��܂��B��������������܂����A���ݑ傢�ɖ����Ă���Ƃ���B�ǂ���݂ȓ����悤�ɕ�������u���b�N�i�[�̌����Ȃ͍Ō��3�Ȃ���������悤�ȁB7�Ԃ̓n�C�e�B���N�A8�Ԃ̓N�i�b�p�[�c�u�b�V���A9�Ԃ̓N�����y���[�ŏ\�����Ǝv���Ă���܂��B���h�I

�@�c�B�[���[�́u�E�B�[���̎s���v�̓��n���E�V���g���E�X�U�́u�E�B�[���C���v�ƕ��ԃE�B�[���l��`�������i�B�E�B�[���̉��y�ƁA�Ⴆ�V���[�x���g��s���g�̃A�E�O�X�e�B���Ȃǂ���A�E�B�[���l�̋C���̓��}���e�B�X�g���y�V�ƂƊ����Ă��܂����B�u�E�B�[���C���v�̓��}���e�B�X�g�A�u�E�B�[���̎s���v�͊y�V�ƓI���ʂ��e�X�ے����Ă���悤�Ɏv���܂��B���̓��́u�E�B�[���̎s���v�ɂ�����e�B�[���}���̃_�C�i�~�b�N�ȕ\���́A�䂪���C�ɓ���̃A���o���u�E�B�[���̋x���^�N�i�b�p�[�c�u�b�V���v�̋��l�t�@�t�i�[�̕��݂̂悤�Ȑ�����������Ǝv���o�����Ă���܂����B

�@���NHK�j���[�C���[�E�I�y���R���T�[�g�͗�N�ʂ�1��3����O.A.����܂����B���N�A�Ō����߂�����͉̂̌��u�֕P�v�́u���t�̉́v���̌��u��������v�́u�Ԃǂ����̔R���闬��Ɂv�Ȃǒꔲ���ɖ��邢�ȂƑ��ꂪ���܂��Ă����̂ł����A���N�̓w���f���i1685-1759�j�̃I���g���I�u���T�C�A�v����u�n�������E�R�[���X�v�ł����B��������̂Ƃ���̐����f���Ă���̂ł��傤���B

�@�I���g���I�u���T�C�A�v�́A�C�G�X�E�L���X�g�̍~�a�`��Y�`���`�܍߁`�����Ƃ�������̒��ɁA�l�ނ̋~����Ƃ��ẴL���X�g�̑��݂��^���Ƒ����̔O���Ȃ��ĕ`���o���܂��B�X�^���_�[�h�ȃe�L�X�g���@���ȂƂ��Ă͒������p��Ȃ̂̓w���f�����C�M���X�ɋA����������ł��傤�B�ނ̓E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɖ����Ă���̂ł��B�S�Ȃ̒������ۓI�ȉ̎��𒊏o�����

�@�I���g���I�u���T�C�A�v�́A�C�G�X�E�L���X�g�̍~�a�`��Y�`���`�܍߁`�����Ƃ�������̒��ɁA�l�ނ̋~����Ƃ��ẴL���X�g�̑��݂��^���Ƒ����̔O���Ȃ��ĕ`���o���܂��B�X�^���_�[�h�ȃe�L�X�g���@���ȂƂ��Ă͒������p��Ȃ̂̓w���f�����C�M���X�ɋA����������ł��傤�B�ނ̓E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɖ����Ă���̂ł��B�S�Ȃ̒������ۓI�ȉ̎��𒊏o�����

��͓V�ƒn�����ĊC�Ɨ� ���ׂĂ̍���h�蓮�����@�u���T�C�A�v�Ƃ́u���𒍂��ꂽ��ҁv�����u�_����I�ꂵ�x�z�ҁv�̈Ӗ��B�܂��Ɂu�~����v�̂��ƁB�u�n�������E�R�[���X�v�́h�n�������g�Ƃ͐_���̂���^���̌��t�B�O�ʈ�̐�����_����C�G�X�E�L���X�g�ł��邩�炵�ăL���X�g�^���̌��t�ł�����킯�ł��B

�����Ă��ׂĂ̖����]�ނƂ���������炷

�l�X���Â��łɕ����Ă��鍡

�傱�����ׂĂ̖��ɕ��a�������炷�������~����

���ׂĂ̖��̐S�Ɉ��炬�������炷�~����

�@�A�����J�̒�����Ѓ��[���V�A�O���[�v���u���N�̐��E���X�N�v�\���܂����B���̃x�X�g5�������Ă݂܂��傤�B

1 �g�����v�̑哝�̕��A

2 ���ˍۂɗ�����

3 �E�N���C�i�̕���

4 AI�̃K�o�i���X���@

5 �Ȃ炸�ҍ��Ƃ̐���

�@6�Ԗڂɉ䂪���{�̃��X�N��t��������Ƃ���A���ӂ��炩�����ꂽ�D�_�s�f�ȃ��[�_�[�̉��A��u�������������ېg�ɑ��邾���̂����������� �Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

�@��L�g6�僊�X�N�h������A�g����ȗ����ŕs���𐳓�����AI�����p���R�Ōł߂����`��U�肩�������͎҂��肪���s����u�^�̃��[�_�[�s�݂̕��f�Ɗi���̐��E�v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�ނ�͂܂����g���������炷�ُ�C�ۂɂ����S�B�����炱���A���ɕ��a�������炵�l�Ɉ��炬�������炷���T�C�A���~����̏o����҂����Ȃ��B�o�ł惁�T�C�A�I�ƋF��I���g���I�u���T�C�A�v�Ɏ����X���鍡�����̂���Ȃ̂ł���܂��B

�@��N�́A�V���h�~�̂��߂ɗ��������ۈËL�����������s���Ă��܂����B�_�[�r�[�n90���A�L�n�L�O�n68������ɁA�����{�̑�����b37�l�A�A�����J�哝��14�l�A�C�M���X��19�l�A�����̍��Ǝ��6�l�A�\�A�`���V�A�̎E�哝��11�l�A���j35�l�A�u�~�̗��v24�ȁA�u�䂪�c���v6�ȁA�u�W����̊G�v10�ȁA�u���[�}�O����v12�ȁA���q�R�A���s�R etc�B

�@����䍂����1�`2���͖Y��Ă��܂��ˁB�ʖڂȂ�(��)�B�ł��Y�ꂽ�甽������B���̌J��Ԃ��łȂ�Ƃ����ɍ��荞�܂����̂Ȃ�ł��B �ŁA���N�͎�n�߂ɖ����@�A�����A���E���E���E���E�E�E�E�E�Ȃǂ̒����吔���̕\������S���o���悤���Ǝv�������܂����B�ł͋��̎����牺�L�A�i�@�j���͂O�̐��B

���i20�j𥝱�i24�j���i28�j�a�i32�j���i36�j���i40�j�ځi44�j�Ɂi48�j�@����Ȑ��A�ǂ��Ŏg���Ⴂ�I �ł́A����͂���ł��J���Ƃ������܂��傤�B

�P�͍��i53�j���m�_�i56�j�ߗR���i60�j�s�v�c�i64�j���ʑ吔�i68�j

�@2024�N���ǂ��N�ł���܂��悤�ɁI

���Q�l������

�ŐV���ȉ���S�W21���y�ȂP�i���y�V�F�Ёj

�w���f����ȁF�I���g���I�u���T�C�A�v DVD �i���[�i�[�E�~���[�W�b�N�E�W���p���j

�@�@�@�z�O�E�b�h�w���F�A�J�f�~�[�E�I�u�E�G���V�F���g�E�~���[�W�b�N

�@�@�@�E�F�X�g�~���X�^�[�吹��1982�N���^

��CD��

�E�B�[���̋x���^�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c1957

�u���b�N�i�[��ȁF�����ȑ�7��

�@�@�@�n�C�e�B���N�w���F���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c1978

�u���b�N�i�[��ȁF�����ȑ�8��

�@�@�@�N�i�b�p�[�c�u�b�V���w���F�~�����w���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c1963

�u���b�N�i�[��ȁF�����ȑ�9��

�@�@�@�N�����y���[�w���F�t�B���n�[���j�A�nj��y�c1970

2023.12.10 (��) 12�� �G���`�Ⴊ���N�̊����́u���v

�@���������12���̂����肪����͂��߁@�Q���������x��X��N�����D���ɂȂ�`B'z�u�����̃����[�N���X�}�X�v�̈�߂��S�ɋ����G�߂ɂȂ�܂����B

�@���������12���̂����肪����͂��߁@�Q���������x��X��N�����D���ɂȂ�`B'z�u�����̃����[�N���X�}�X�v�̈�߂��S�ɋ����G�߂ɂȂ�܂����B�@����Ȑ܁A�{�N�̗��s���܂����\����܂����`�u�A���v�B��_�^�C�K�[�X���c���z�V�ē��A�u�D���v�����̌��t�ɒu�������ăV�[�Y����˂�����A�I���b�N�X�Ƃ̒��㌈��ɂ��������ē��{����������܂����B�����Ɓu�A���v�u�A���v�ƕ�������ĂȂ�R���� �Ǝv���Ă��܂������A���ʂ悯����ׂĂ悵�B���������͒��ԂƍP��̓��{�V���[�Y�E�g�g�J���`���Ɂu��_��4��3�s�v�Ɠ���Č����I���B����͂�������̂��悤������܂���B���c�ē�Thank you very much !!�ł��B

�@��_�̓��{���1985�N�ȗ�38�N�Ԃ�B�����Ԃ�̘̂b�ł��B���̔N�ɗ��s�����̂ɓV���悵�݂́u���ږx�l��v������܂��āA���ꂪ����܂Ŗ�������������V���A�N���̃q�b�g�ȂɂȂ�����ł��ˁB���ꂼ�Q�Ԃ̃h�����ƕ]���ɂȂ�܂������A���͂��̉̂��Ă����͊����܂���ł����B�ł�1�Ԃ̉̎������L�B

�ӂ�ꂽ���炢�ŋ����̂͂��ق��@���̉́u�����������łȂ�Ƃ��撣�������Ǖ����Ă��܂��āA�Ȃ�����������Q�ԂŐ����Ă䂱���v�Ƃ����A�����Ă݂�Ε������̉̂Ȃ�ł��ˁB������Ȃ�ł��̉̂��Q�Ԑl�̉����̂ɂȂ�̂��킩��Ȃ��B�ł��܂������͂悵�܂��傤�B����œV���悵�݂̏o���̂��������ɂȂ�A���̔N��_�^�C�K�[�X�����̓��{��ɂȂ����̂ł�����B

�ۂ�ŖY���@�J�̖��

�������炠����@�������炠����œ�����

��ƂȂ��@�₳�����X�⓹�ږx��

�����̂Ă���@�����߂�����

�����ς肫�傤����@�Q�Ԃɐ�����̂�

�@�C�̌������ł͑�J�ĕ��I�肪���{�l����MLB�z�[�����������l��A2�x�ڂ̖��[MVP�ɋP���܂����B���[MVP2���MLB�j�㏉�̉����������ł����A����͂܂��I�}�P�B�Ȃ�Ƃ����Ă��z�[���������͐����I���̏���G����Ȃ����Ȃ��������Ƃ��A�����������Ă�10���Ɠ��Ő����������Ⴄ�B����͂����������̉����ł��B

�@�C�̌������ł͑�J�ĕ��I�肪���{�l����MLB�z�[�����������l��A2�x�ڂ̖��[MVP�ɋP���܂����B���[MVP2���MLB�j�㏉�̉����������ł����A����͂܂��I�}�P�B�Ȃ�Ƃ����Ă��z�[���������͐����I���̏���G����Ȃ����Ȃ��������Ƃ��A�����������Ă�10���Ɠ��Ő����������Ⴄ�B����͂����������̉����ł��B�@���āAFA�̑�J�I��͂ǂ��ւ䂭�B�ނ̖]�݂̓|�X�g�V�[�Y�������ă��[���h�V���[�Y�𐧂��邱�ƁB�Ȃ�A�h�W���[�X���A�W���C�A���c���A�u���[�W�F�C�Y���A�J�u�X���A���Ԃ͎��Ɍ������B���̗\�z�̓G���[���X�c���ł��B���R�͍��N�̃|�X�g�V�[�Y���̓^���ł��B�|�X�g�V�[�Y����A�̋����u���[�u�X���h�W���[�X�������ɔs�ށA���[���h�V���[�Y�𑈂����̂́A���V�[�Y�� �G���[���X��艺�ʁA�n��4�ʂ����������W���[�Y�Ɠ��������V�[�Y���n��4�ʂ������_�C�������h�o�b�N�X�ł����B���̑��A�Ⴆ�A���[�O���n������Ă��A�����L�[�X��b�h�\�b�N�X�Ƃ������V�܋����`�[���ɑ����ăI���I�[���Y�A���C�Y�A�u���[�W�F�C�Y�ȂǐV�����͂��䓪�����B�����̂��Ƃ����J����A�������`�[���K���������[���h�E�`�����s�I�����炸�A�`�[����肱���������`�[������� �Ɛg�������Ċ������͂��B���c������Ɩ{�������Ď��т��郍���E���V���g���ē�2�N�_������킵���B�Ȃ���c�̂��C�ɓq���ē��ʂ����Ŋ撣�낤�B�_��ɂ̓I�v�g�A�E�g�i�_����Ԓ��ł̉����j��t��������B�u�����`�[���ɍs���v���� ���ƈ�������G���[���X���u�����`�[���ɂ���v�B���ꂪ��J�ĕ��̑I���ł͂Ȃ����B�ނ̐��i���l����Ƃ����m�M������܂���E�E�E�E�E�Ƃ����܂ŏ������Ƃ���Łu��J�A�h�W���[�X��10�N7���h���i1,015���~�j�ō��Ӂv�̃j���[�X����э���ł��܂����B���̗\�z�͌����ɊO��I��͂�ނقǂ̑I��ɂȂ�Ǝ����l�X�Ȏv�f�����ނ̂ł��傤�B�ނ̖{�ӂ�m�肽�����̂ł��B

�@�����X�|�[�c�E�ɂ����ē��{�l�B�����Ă������Ƃ�3����܂����B��̓S���t�̃}�X�^�[�Y�D���B�������MLB�̃z�[���������B�����ăT�b�J�[ ���[���h�J�b�v�̗D���ł��B����܂łɑO��҂͐��A�B���Ƃ̓��[���h�J�b�v�̗D���ł��B�Ȃ�Ƃ����ʂ܂łɌ��������́B�K���o���X�ۃW���p���I�I